Estos animales pueden esbozar planes para el futuro y comunicarlos al resto de los miembros del clan.

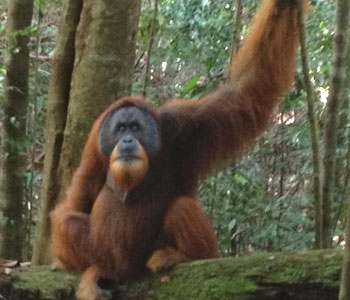

Muy pocos animales han demostrado poseer la capacidad de pensar de manera consciente en el futuro; conductas como el acopio de alimentos para invernar, por ejemplo, suelen verse como una función del instinto. Un equipo de antropólogos de la Universidad de Zúrich publicó en 2013 en PLoS ONE que los orangutanes selváticos eran capaces de percibir el futuro, prepararse para él, y comunicar sus planes futuros a otros congéneres.

Durante años, los investigadores observaron en Sumatra a 15 orangutanes machos dominantes. Estos animales merodean por inmensos parajes de densa jungla y emiten cada par de horas potentes gritos, de modo que las hembras con las que se aparean y a las que protegen puedan localizarlos y seguirlos. Los chillidos sirven, asimismo, para ahuyentar a otros machos de rango inferior que puedan hallarse en las inmediaciones.

Aunque ya se habían observado antes tales vocalizaciones, los nuevos datos revelan que estos primates orientan la última llamada diaria (un aullido especialmente prolongado) en la dirección hacia la que viajarán a la mañana del día siguiente. El resto de los miembros del clan toman nota de su mensaje: al oír esta llamada, las hembras detienen su marcha, se acomodan para pernoctar y, por la mañana, empiezan su viaje en la dirección indicada la víspera anterior por sus congéneres.

Los científicos concluyen que los machos dominantes planifican su ruta por adelantado y la comunican a otros orangutanes del área. Reconocen, no obstante, que estos líderes del clan podrían no pretender el efecto sobre sus seguidores. «No sabemos si los orangutanes son conscientes de ello. Esta planificación no tiene por qué serlo. Pero cada vez resulta más difícil sostener que no tienen algún tipo de mente propia», señala Karin Isler, coautora del estudio.

Tomado de: http://www.investigacionyciencia.es/mente-y-cerebro/numeros/2014/7/los-orangutanes-piensan-en-el-maana-12232?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Psicolog%C3%ADa+y+neurociencias+-+Julio

Mostrando entradas con la etiqueta Memoria prospectiva. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Memoria prospectiva. Mostrar todas las entradas

17 de julio de 2014

Los orangutanes piensan en el mañana

Etiquetas:

Cognición,

Estudios comparados,

Memoria prospectiva

30 de abril de 2014

Reír, igual a meditar

La risa desencadena unas ondas cerebrales parecidas a las asociadas con la meditación, según un pequeño estudio reciente, informó HealthDay News.

Otra investigación también halló que el humor y la risa podrían ayudar a combatir la pérdida de la memoria en los adultos mayores, según la misma fuente.

El primer estudio constató que otras formas de estimulación producen diferentes tipos de ondas cerebrales que las que generan la risa.

Los investigadores observaron a 31 personas a las que se monitorizó las ondas cerebrales mientras veían videoclips de humor, espirituales o perturbadores. Mientras veían los videos de humor, los cerebros de los voluntarios tenían niveles altos de ondas gamma, que son las mismas que se producen durante la meditación.

Durante los videos de espiritualidad, los cerebros de los participantes mostraron niveles más altos de ondas cerebrales alfa, parecidas a las que aparecen cuando una persona descansa. Los videos perturbadores provocaron bandas de frecuencia de ondas cerebrales planas, parecidas a cuando una persona se siente desapegada, cuando no reacciona o no quiere estar en una situación dada.

Los investigadores fueron dirigidos por Lee Berk, profesor asociado de la Facultad de Profesiones Relacionadas con la Salud, y profesor de investigación asociado de patología y anatomía humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda, en California, Estados Unidos.

El estudio se presentó el domingo pasado en la reunión de Biología Experimental en San Diego. Los datos y las conclusiones deben ser considerados como preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

"Lo que hemos descubierto en nuestro estudio es que el humor asociado con la risa alegre mantiene oscilaciones de la banda de frecuencia de las ondas gamma de gran amplitud. La gamma es la única frecuencia que se encuentra en todas las partes del cerebro", señaló Berk en un comunicado de prensa de la universidad.

"Lo que esto significa es que todo el cerebro participa realmente en el humor. Se trata de una experiencia cerebral integral con la banda de frecuencia de las ondas gamma, y el humor, de forma parecida a la meditación, se produce allí; decimos que esto es estar 'en la zona'", explicó Berk.

Afirmó que la risa "es como si el cerebro hiciera ejercicio". Este efecto es importante porque "permite los estados subjetivos del sentimiento de ser capaz de pensar más claramente y tener pensamientos más integradores", dijo Berk.

Memoria

Entretanto, el otro estudio tomó como antecedente investigaciones previas que hallaron que la hormona del estrés, el cortisol, podría dañar la memoria y la capacidad de aprendizaje en los adultos mayores. Se investigaró si la risa podría reducir el daño provocado por el cortisol.

Los investigadores mostraron un video humorístico de 20 minutos a un grupo de personas mayores sanas y a un grupo de personas mayores con diabetes. Se comparó a esos grupos con un grupo de adultos mayores que no vieron el video.

Los dos grupos que vieron el video gracioso mostraron reducciones significativas de cortisol, y unas mayores mejoras en las pruebas de memoria, en comparación con el grupo que no vio el video.

Tomado de: http://www.lostiempos.com/vida-y-futuro/salud/salud/20140430/reir-igual-a-meditar_253284_553963.html

Otra investigación también halló que el humor y la risa podrían ayudar a combatir la pérdida de la memoria en los adultos mayores, según la misma fuente.

El primer estudio constató que otras formas de estimulación producen diferentes tipos de ondas cerebrales que las que generan la risa.

Los investigadores observaron a 31 personas a las que se monitorizó las ondas cerebrales mientras veían videoclips de humor, espirituales o perturbadores. Mientras veían los videos de humor, los cerebros de los voluntarios tenían niveles altos de ondas gamma, que son las mismas que se producen durante la meditación.

Durante los videos de espiritualidad, los cerebros de los participantes mostraron niveles más altos de ondas cerebrales alfa, parecidas a las que aparecen cuando una persona descansa. Los videos perturbadores provocaron bandas de frecuencia de ondas cerebrales planas, parecidas a cuando una persona se siente desapegada, cuando no reacciona o no quiere estar en una situación dada.

Los investigadores fueron dirigidos por Lee Berk, profesor asociado de la Facultad de Profesiones Relacionadas con la Salud, y profesor de investigación asociado de patología y anatomía humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda, en California, Estados Unidos.

El estudio se presentó el domingo pasado en la reunión de Biología Experimental en San Diego. Los datos y las conclusiones deben ser considerados como preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

"Lo que hemos descubierto en nuestro estudio es que el humor asociado con la risa alegre mantiene oscilaciones de la banda de frecuencia de las ondas gamma de gran amplitud. La gamma es la única frecuencia que se encuentra en todas las partes del cerebro", señaló Berk en un comunicado de prensa de la universidad.

"Lo que esto significa es que todo el cerebro participa realmente en el humor. Se trata de una experiencia cerebral integral con la banda de frecuencia de las ondas gamma, y el humor, de forma parecida a la meditación, se produce allí; decimos que esto es estar 'en la zona'", explicó Berk.

Afirmó que la risa "es como si el cerebro hiciera ejercicio". Este efecto es importante porque "permite los estados subjetivos del sentimiento de ser capaz de pensar más claramente y tener pensamientos más integradores", dijo Berk.

Memoria

Entretanto, el otro estudio tomó como antecedente investigaciones previas que hallaron que la hormona del estrés, el cortisol, podría dañar la memoria y la capacidad de aprendizaje en los adultos mayores. Se investigaró si la risa podría reducir el daño provocado por el cortisol.

Los investigadores mostraron un video humorístico de 20 minutos a un grupo de personas mayores sanas y a un grupo de personas mayores con diabetes. Se comparó a esos grupos con un grupo de adultos mayores que no vieron el video.

Los dos grupos que vieron el video gracioso mostraron reducciones significativas de cortisol, y unas mayores mejoras en las pruebas de memoria, en comparación con el grupo que no vio el video.

Tomado de: http://www.lostiempos.com/vida-y-futuro/salud/salud/20140430/reir-igual-a-meditar_253284_553963.html

Etiquetas:

Memoria prospectiva

22 de abril de 2014

¿Por qué seguimos perdiendo las llaves?

Los genes, la vida frenética y el exceso de información tienen la culpa de que cada vez sea más difícil recordar dónde colocó la cartera, el móvil o las gafas de sol.

Móviles, llaves y carteras, pero también dentaduras, tablas de surf o sillas de ruedas. Basta con echar un vistazo a las oficinas de objetos perdidos para descubrir el carácter frágil de la memoria humana. Pero esto es solo lo que perdemos fuera de casa. ¿Y aquellos objetos cotidianos que extraviamos en nuestro propio hogar o lugar de trabajo? No se desesperen: pasa en las mejores familias y tiene una explicación.

Móviles, llaves y carteras, pero también dentaduras, tablas de surf o sillas de ruedas. Basta con echar un vistazo a las oficinas de objetos perdidos para descubrir el carácter frágil de la memoria humana. Pero esto es solo lo que perdemos fuera de casa. ¿Y aquellos objetos cotidianos que extraviamos en nuestro propio hogar o lugar de trabajo? No se desesperen: pasa en las mejores familias y tiene una explicación.

Según algunas investigaciones al respecto, este olvidadizo y extendido hábito es común independientemente de la edad y nada tiene que ver en su forma habitual con enfermedades relacionadas con la memoria. De media, una persona extravía hasta nueve artículos al día y gasta unos 15 minutos diarios en encontrarlos, inciden esos estudios. Gran parte de la culpa de estos lapsos de memoria reside en nuestra herencia genética; a lo que habría que sumar el estrés, la fatiga, la multitarea y, en los casos particularmente graves, enfermedades como la depresión o los trastornos de déficit de atención.

“Es la ruptura en la interfaz de la atención y la memoria”, explica el profesor de Psicología de la Universidad de Harvard y autor de Los siete pecados de la memoria Daniel L. Schacter. Y ¿qué significa esto? Pues básicamente una falla entre el momento en el que dejamos el objeto en un lugar y no somos capaces de activar nuestra memoria y codificar lo que estamos haciendo y el momento en que intentamos recuperar esa memoria. Cuando ponemos las gafas de sol en la entrada, nuestro hipocampo toma una suerte de instantánea o imagen de ese momento que después nos sirve como recordatorio o post it mental. Es importante prestar atención a esas acciones para poder codificarlas. Si no recuperamos el momento, habremos perdido el objeto. ¿Y qué puede contribuir al fracaso de la memoria? Pues, por ejemplo, un cambio en el estado de ánimo entre el momento de codificación y el de recuperación, según Kenneth Norman, profesor de Psicología de la Universidad de Princenton. Una escena familiar: Llega a casa hambriento, suelta las llaves o las gafas y cuando va a buscarlas, ya saciado, no tiene ni idea de dónde las dejó. Un consejo: intente rememorar la voracidad de horas atrás.

De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Bonn (Alemania), la mayoría de las personas olvidadizas presenta una variación en el gen receptor de dopamina D2 (DRD2) que las hace más propensas a los fallos de memoria. “El despiste es bastante común”, asegura Sebastian Markett, autor principal del estudio e investigador en Psicología de la Neurociencia, quien matiza que alrededor de la mitad de los motivos del olvido observados en el estudio estaban relacionados con causas genéticas.

La enfermedad de la vida ocupada

Hasta aquí la genética y el funcionamiento de nuestro cerebro, pero también estos lapsos de memoria tienen que ver con nuestro estilo de vida moderno. Y, parece ser, que cada vez son más normales entre la gente joven. Investigadores del CPS Research de Glasgow (Escocia), que han llamado a este tipo de desmemoria “síndrome de la vida ocupada” y que en el mundo científico se conoce como "trastorno de discapacidad cognitiva subjetiva" (SCI), constataron que cada vez somos más olvidadizos por nuestro estilo de vida frenético y la sobrecarga de información. “La desmemoria es un proceso normal de la vejez, pero tenemos evidencia anecdótica que sugiere que está ahora afectando a gente cada vez más joven como resultado de múltiples ocupaciones en el hogar o el trabajo y por el exceso de información proveniente de los varios medios de comunicación que consumimos hoy en día", explicaba el doctor Alan Wade.

El primer paso, y más evidente, para solucionar el problema pasa por encontrar un lugar para cada objeto, que además tenga algo de sentido para nosotros. Poner las llaves siempre en el colgador tras la puerta, las gafas de leer en la mesita de de noche o el cargador del móvil en el cajón del salón, es una ayuda.

Otra técnica, apunta Marcos McDaniel, profesor de Psicología de la Universidad de Washington en St. Louis y coautor del libro Fitness Memory: Una guía para el envejecimiento exitoso, es pensar e incluso decir en voz alta la acción que estamos haciendo. Repita en voz alta: “Voy a poner la cartera en la cómoda”. También sirve visualizar la acción que queremos hacer en un futuro cercano. Imagine los tomates, la lechuga y el pollo antes de plantarse en el supermercado.

Michael Solomon nos da una docena consejos en su web, así como en el libro How to Find Lost Objects (¿Cómo encontrar objetos perdidos?). Antes de buscar, primero ha de tener una idea sobre dónde hacerlo; si no está ahó el objeto, deshaga sus pasos, piense en lugares con tendencia a camuflar (¿tras el cojín del sofá?) y siempre mire exhaustivamente, con un orden y no al azar, y piense en ese pequeño radio de 18 pulgadas por el que vagan los objetos una vez depositados (la zona eureka).

Una última pista de regalo: existe un gadget llamado Tile que, una vez adherido al objeto de marras, nos permite poder localizarlo a través de una aplicación de smartphone y en un radio de alcance de hasta 30 metros. Eso sí: cuidado con traspapelar el iPhone.

Tomado de: http://elpais.com/elpais/2014/04/21/icon/1398092843_426990.html

Según algunas investigaciones al respecto, este olvidadizo y extendido hábito es común independientemente de la edad y nada tiene que ver en su forma habitual con enfermedades relacionadas con la memoria. De media, una persona extravía hasta nueve artículos al día y gasta unos 15 minutos diarios en encontrarlos, inciden esos estudios. Gran parte de la culpa de estos lapsos de memoria reside en nuestra herencia genética; a lo que habría que sumar el estrés, la fatiga, la multitarea y, en los casos particularmente graves, enfermedades como la depresión o los trastornos de déficit de atención.

“Es la ruptura en la interfaz de la atención y la memoria”, explica el profesor de Psicología de la Universidad de Harvard y autor de Los siete pecados de la memoria Daniel L. Schacter. Y ¿qué significa esto? Pues básicamente una falla entre el momento en el que dejamos el objeto en un lugar y no somos capaces de activar nuestra memoria y codificar lo que estamos haciendo y el momento en que intentamos recuperar esa memoria. Cuando ponemos las gafas de sol en la entrada, nuestro hipocampo toma una suerte de instantánea o imagen de ese momento que después nos sirve como recordatorio o post it mental. Es importante prestar atención a esas acciones para poder codificarlas. Si no recuperamos el momento, habremos perdido el objeto. ¿Y qué puede contribuir al fracaso de la memoria? Pues, por ejemplo, un cambio en el estado de ánimo entre el momento de codificación y el de recuperación, según Kenneth Norman, profesor de Psicología de la Universidad de Princenton. Una escena familiar: Llega a casa hambriento, suelta las llaves o las gafas y cuando va a buscarlas, ya saciado, no tiene ni idea de dónde las dejó. Un consejo: intente rememorar la voracidad de horas atrás.

De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Bonn (Alemania), la mayoría de las personas olvidadizas presenta una variación en el gen receptor de dopamina D2 (DRD2) que las hace más propensas a los fallos de memoria. “El despiste es bastante común”, asegura Sebastian Markett, autor principal del estudio e investigador en Psicología de la Neurociencia, quien matiza que alrededor de la mitad de los motivos del olvido observados en el estudio estaban relacionados con causas genéticas.

La enfermedad de la vida ocupada

Hasta aquí la genética y el funcionamiento de nuestro cerebro, pero también estos lapsos de memoria tienen que ver con nuestro estilo de vida moderno. Y, parece ser, que cada vez son más normales entre la gente joven. Investigadores del CPS Research de Glasgow (Escocia), que han llamado a este tipo de desmemoria “síndrome de la vida ocupada” y que en el mundo científico se conoce como "trastorno de discapacidad cognitiva subjetiva" (SCI), constataron que cada vez somos más olvidadizos por nuestro estilo de vida frenético y la sobrecarga de información. “La desmemoria es un proceso normal de la vejez, pero tenemos evidencia anecdótica que sugiere que está ahora afectando a gente cada vez más joven como resultado de múltiples ocupaciones en el hogar o el trabajo y por el exceso de información proveniente de los varios medios de comunicación que consumimos hoy en día", explicaba el doctor Alan Wade.

El primer paso, y más evidente, para solucionar el problema pasa por encontrar un lugar para cada objeto, que además tenga algo de sentido para nosotros. Poner las llaves siempre en el colgador tras la puerta, las gafas de leer en la mesita de de noche o el cargador del móvil en el cajón del salón, es una ayuda.

Otra técnica, apunta Marcos McDaniel, profesor de Psicología de la Universidad de Washington en St. Louis y coautor del libro Fitness Memory: Una guía para el envejecimiento exitoso, es pensar e incluso decir en voz alta la acción que estamos haciendo. Repita en voz alta: “Voy a poner la cartera en la cómoda”. También sirve visualizar la acción que queremos hacer en un futuro cercano. Imagine los tomates, la lechuga y el pollo antes de plantarse en el supermercado.

Michael Solomon nos da una docena consejos en su web, así como en el libro How to Find Lost Objects (¿Cómo encontrar objetos perdidos?). Antes de buscar, primero ha de tener una idea sobre dónde hacerlo; si no está ahó el objeto, deshaga sus pasos, piense en lugares con tendencia a camuflar (¿tras el cojín del sofá?) y siempre mire exhaustivamente, con un orden y no al azar, y piense en ese pequeño radio de 18 pulgadas por el que vagan los objetos una vez depositados (la zona eureka).

Una última pista de regalo: existe un gadget llamado Tile que, una vez adherido al objeto de marras, nos permite poder localizarlo a través de una aplicación de smartphone y en un radio de alcance de hasta 30 metros. Eso sí: cuidado con traspapelar el iPhone.

Tomado de: http://elpais.com/elpais/2014/04/21/icon/1398092843_426990.html

Etiquetas:

Memoria prospectiva,

Olvido,

Recuerdo

15 de mayo de 2013

¿Dónde están las llaves?

Varias regiones cerebrales trabajan en equipo cuando se trata de encontrar a una persona o un objeto perdidos.

Una chincheta que se nos ha caído de las manos, la tarjeta del metro que no sabemos dónde para o las llaves del coche que dejamos olvidadas en el bolsillo de los pantalones que descansan en el canasto de la ropa para lavar. A veces, encontrar un objeto se convierte en buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, el cerebro es capaz de conseguir el objetivo. ¿Cómo? Científicos de la Universidad de California en Berkeley han descubierto que cuando nos embarcamos en la búsqueda específica de un objeto, varias regiones visuales y no visuales del cerebro se movilizan de forma conjunta para facilitar la tarea.

Una chincheta que se nos ha caído de las manos, la tarjeta del metro que no sabemos dónde para o las llaves del coche que dejamos olvidadas en el bolsillo de los pantalones que descansan en el canasto de la ropa para lavar. A veces, encontrar un objeto se convierte en buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, el cerebro es capaz de conseguir el objetivo. ¿Cómo? Científicos de la Universidad de California en Berkeley han descubierto que cuando nos embarcamos en la búsqueda específica de un objeto, varias regiones visuales y no visuales del cerebro se movilizan de forma conjunta para facilitar la tarea.

Según el reciente estudio, si buscamos a un niño que se nos ha perdido entre una multitud de personas, las áreas cerebrales por lo general dedicadas a reconocer otros objetos, o incluso las regiones dedicadas al pensamiento abstracto, cambian su enfoque y se unen al grupo de búsqueda. Es decir, el cerebro se convierte presto en un «buscador» muy centrado en el objeto perdido, de manera que redirige los recursos que, por lo general, utiliza para otras tareas mentales.

«Nuestros resultados muestran que el cerebro es mucho más dinámico de lo que se pensaba, reasignando rápidamente los recursos en función a las demandas de comportamiento e incrementando nuestro rendimiento mediante el aumento de la precisión con la que podemos desarrollar las tareas pertinentes», indica Tolga Cukur, investigador de Berkeley y autor principal de la investigación. Y agrega: «Cuando una persona se planifica su día laboral, por ejemplo, la mayor parte del cerebro se dedica a procesar el tiempo, las tareas, los objetivos y las recompensas; y cuando busca a su gato, la mayor parte de su cerebro se ve envuelto en el reconocimiento de animales». Según los autores, el hallazgo revela de este modo por qué resulta complicado concentrar la atención en más de una actividad a la vez, arroja luz sobre el modo en que podemos cambiar nuestra atención en función de la tarea y permite una mayor comprensión de los trastornos neuroconductuales, entre ellos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Para llevar a cabo el trabajo, los investigadores emplearon imágenes por resonancia magnética funcional. Registraron la actividad cerebral de los probandos mientras buscaban a una persona o un vehículo concretos en diferentes escenas de vídeo. Cuando daban con ellos, debían pulsar un botón.

A través del escáner se midió el flujo sanguíneo en miles de áreas cerebrales con el fin analizar la actividad neuronal. Los investigadores construyeron, a partir de un análisis de regresión lineal, modelos que mostraban cómo cada una de las cerca de 50.000 ubicaciones cercanas a la corteza respondieron a cada una de las 935 categorías de objetos y acciones que los probandos habían observado en las grabaciones.

Encontraron que cuando los participantes buscaban a individuos, más zonas de la corteza se dedicaban a las personas; si se trataba de encontrar vehículos concretos, sucedía lo mismo. De esta manera, las zonas que normalmente se hallaban involucradas en el reconocimiento de categorías visuales específicas (plantas o edificios, por ejemplo) se reajustaron para buscar individuos o coches, ampliando el área cerebral que participa en la búsqueda. Los mayores cambios se observaron en la corteza prefrontal, área que se relaciona con el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y otras tareas mentales complejas.

Estudios anteriores de este mismo equipo ya revelaron que el cerebro organiza miles de objetos animados e inanimados en una suerte de «espacio semántico continuo», hallazgo que ponía en cuestión la hipotesis de que cada categoría visual se halla representada en una región concreta de la corteza visual, pues las categorías aparecen representadas en mapas altamente organizados y continuos. El reciente estudio confirma, además, que dicho espacio semántico del cerebro se deforma durante la búsqueda visual en función del destino de búsqueda.

Más información en Nature Neuroscience

Fuente: UC Berkeley

Tomado de: http://www.investigacionyciencia.es/noticias/dnde-estn-las-llaves-11032

Una chincheta que se nos ha caído de las manos, la tarjeta del metro que no sabemos dónde para o las llaves del coche que dejamos olvidadas en el bolsillo de los pantalones que descansan en el canasto de la ropa para lavar. A veces, encontrar un objeto se convierte en buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, el cerebro es capaz de conseguir el objetivo. ¿Cómo? Científicos de la Universidad de California en Berkeley han descubierto que cuando nos embarcamos en la búsqueda específica de un objeto, varias regiones visuales y no visuales del cerebro se movilizan de forma conjunta para facilitar la tarea.

Una chincheta que se nos ha caído de las manos, la tarjeta del metro que no sabemos dónde para o las llaves del coche que dejamos olvidadas en el bolsillo de los pantalones que descansan en el canasto de la ropa para lavar. A veces, encontrar un objeto se convierte en buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, el cerebro es capaz de conseguir el objetivo. ¿Cómo? Científicos de la Universidad de California en Berkeley han descubierto que cuando nos embarcamos en la búsqueda específica de un objeto, varias regiones visuales y no visuales del cerebro se movilizan de forma conjunta para facilitar la tarea.

Trabajo en equipo

«Nuestros resultados muestran que el cerebro es mucho más dinámico de lo que se pensaba, reasignando rápidamente los recursos en función a las demandas de comportamiento e incrementando nuestro rendimiento mediante el aumento de la precisión con la que podemos desarrollar las tareas pertinentes», indica Tolga Cukur, investigador de Berkeley y autor principal de la investigación. Y agrega: «Cuando una persona se planifica su día laboral, por ejemplo, la mayor parte del cerebro se dedica a procesar el tiempo, las tareas, los objetivos y las recompensas; y cuando busca a su gato, la mayor parte de su cerebro se ve envuelto en el reconocimiento de animales». Según los autores, el hallazgo revela de este modo por qué resulta complicado concentrar la atención en más de una actividad a la vez, arroja luz sobre el modo en que podemos cambiar nuestra atención en función de la tarea y permite una mayor comprensión de los trastornos neuroconductuales, entre ellos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Para llevar a cabo el trabajo, los investigadores emplearon imágenes por resonancia magnética funcional. Registraron la actividad cerebral de los probandos mientras buscaban a una persona o un vehículo concretos en diferentes escenas de vídeo. Cuando daban con ellos, debían pulsar un botón.

Cambios en la corteza prefrontal

Encontraron que cuando los participantes buscaban a individuos, más zonas de la corteza se dedicaban a las personas; si se trataba de encontrar vehículos concretos, sucedía lo mismo. De esta manera, las zonas que normalmente se hallaban involucradas en el reconocimiento de categorías visuales específicas (plantas o edificios, por ejemplo) se reajustaron para buscar individuos o coches, ampliando el área cerebral que participa en la búsqueda. Los mayores cambios se observaron en la corteza prefrontal, área que se relaciona con el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y otras tareas mentales complejas.

Estudios anteriores de este mismo equipo ya revelaron que el cerebro organiza miles de objetos animados e inanimados en una suerte de «espacio semántico continuo», hallazgo que ponía en cuestión la hipotesis de que cada categoría visual se halla representada en una región concreta de la corteza visual, pues las categorías aparecen representadas en mapas altamente organizados y continuos. El reciente estudio confirma, además, que dicho espacio semántico del cerebro se deforma durante la búsqueda visual en función del destino de búsqueda.

Más información en Nature Neuroscience

Fuente: UC Berkeley

Tomado de: http://www.investigacionyciencia.es/noticias/dnde-estn-las-llaves-11032

Etiquetas:

Memoria prospectiva

18 de marzo de 2013

La falta de la confianza en la memoria prospectiva se relaciona con las compulsiones de comprobación

Estudios correlacionales han demostrado que existe una conexión entre la memoria prospectiva y las compulsiones de comprobación, uno de los síntomas más comunes del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC).

La memoria prospectiva hace referencia a recuerdos sobre acciones que se tienen pensado o planificado, como recoger a alguien, apagar la luz al salir o felicitar a alguien en su próximo e inminente cumpleaños.

La memoria prospectiva hace referencia a recuerdos sobre acciones que se tienen pensado o planificado, como recoger a alguien, apagar la luz al salir o felicitar a alguien en su próximo e inminente cumpleaños.Existe evidencia de que la presencia de creencias negativas y falta de confianza en la memoria prospectiva puede contribuir a la aparición de dudas intrusivas acerca de tareas que no se sabe si realizaron y conducir a ejecutar conductas de comprobación.

En un reciente estudio publicado en la Revista Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry por psicólogos de Vancouver y Montreal, se sometió a prueba experimental la hipótesis de que la falta de confianza en la memoria prospectiva causa un aumento de la duda y moviliza a la persona a comprobar.

Se manipuló la confianza en la memoria prospectiva a través de una tarea de feedback. Los participantes que recibían un feedback negativo acerca de su memoria prospectiva mostraban mayores niveles de duda y urgencia por comprobar, que aquellos que recibían feedback positivo.

La principal limitación del estudio es que utiliza muestra no clínica, desechándose aquellos participantes con altos niveles de ansiedad y depresión.

Para saber más:

Cutter, C.; Sirois, V.; Alcolabo, G.M.; Radomsky, A.S & Taylor, S. (2013). Diminished confidence in prospective memory causes doubts and urges to check. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 44(3): 329-334.

Tomado de: http://noticias-psicologia.cpaaronbeck.com/2013/03/memoria-prospectiva-compulsiones-comprobacion/

Etiquetas:

Memoria prospectiva,

Recuerdo

14 de agosto de 2012

La memoria hace más que recordar…

La memoria es corporal, emocional, social y no racional, advierte un nuevo estudio.

La memoria humana es un proceso cognitivo relacionado directamente con el aprendizaje, la atención y la creatividad. Es común que las acciones de olvidar o recordar información sean relacionadas con la eficiencia de la memoria desde una metáfora computacional, pero un nuevo estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) le destaca cualidades más humanas, más emocionales y corporales.

Una investigación realizada desde el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED), de la Vicerrectoría de Investigación, plantea un marco de principios científicos y epistemológicos que permiten la construcción teórica de una propuesta innovadora acerca de la memoria, más apegada a lo social y a lo humano, asumiéndola parte del cuerpo.

Actualmente, existen aproximaciones teóricas de la memoria como dispositivo computacional frío e individualista, desapegada de los factores emocionales y corporales que forman parte de las vivencias que experimenta el ser humano en todas las áreas de la vida. Debido a la estrecha vinculación de los procesos cognitivos de la memoria con la formación universitaria, el PROIFED se ha propuesto plantear un nuevo modelo diferente al abordado a nivel científico.

Luego de la primera experiencia de realizar un análisis crítico de los documentos relacionados con el tema, el equipo de investigadores determinó diez principios que deben tomarse en cuenta al hablar de memoria humana y, a su vez, plantean los retos educativos y epistemológicos que enfrenta la academia para contribuir con los procesos de formación universitaria.

Por ejemplo, el estudio realizado señala la importancia de propiciar un mejor aprendizaje tomando en cuenta la composición altamente emocional que posee el ser humano. Destaca además la capacidad de la memoria para entablar procesos de aprendizaje en lo social, en los que se propicia el intercambio de nuevas experiencias y conocimientos.

“La memoria se transforma a lo largo de la vida. Acomoda todo la información que posee con los nuevos conocimientos que va adquiriendo a diario. Ella reorganiza el conocimiento”, acotó Piedra García.

Otro de los hallazgos de la investigación tienen que ver con la necesidad de abordar al olvido como un proceso normal de la memoria para reclasificar o descartar información. El PROIFED apunta que el olvido es asumido como un factor negativo sin tomar en cuenta la importancia que tiene dentro del proceso cognitivo de la memoria.

Con este estudio, el PROIFED ofrece un planteamiento que pretende contribuir a la configuración de una teoría más acorde con los procesos y retos de la formación universitaria, desde el campo de la función prospectiva de la memoria y en la función del olvido. Los principios y retos educativos y epistemológicos propuestos se detallan a continuación:

1. La memoria es simbólica y procesa conocimiento (contenidos): La memoria humana evolucionó hacia una instancia que alimenta, organiza y produce contenidos de carácter simbólico que la mente representa. Esto implica necesariamente tomar en cuenta los elementos emotivos y al cuerpo, con los que el sujeto social ingresa y vive su experiencia histórica en la cultura.

Reto epistemológico: Una memoria humana no se estudia con una metodología investigativa que desarticule la memoria de su función evolutiva, de su misión orgánica de dar flexibilidad al sistema mental y de proveer los recursos necesarios para la convivencia social.

Reto educativo: Hay que hacer del aprender un conjunto de actos articulados que permitan la sorpresa del descubrimiento, y que sean significativos, operativos en el contexto de vida ofreciendo recursos para tomar decisiones y solucionar problemas de carácter individuales y sociales. No es adecuado plantear la memoria como un dispositivo de almacenamiento informático y generar las propuestas pedagógicas, didácticas y curriculares coherentes a ese planteamiento.

2. La memoria no es racional: Cada vez más hay más estudios que determinan que los seres humanos y, por ende, nuestra memoria no funciona de manera ajustada a los parámetros de la lógica racional de manera exclusiva. Estos más bien son esfuerzos adaptativos culturales, políticos y de poder que se han organizado sobre las formas de pensar de los sujetos y grupos, en los diferentes contextos históricos y sociales.

La memoria responde a diversos modelos de organización de sus contenidos, muchos de ellos no racionales y su dinámica es determinada por factores tan complejos como los emocionales, corporales y situacionales, ya sea individuales o frente a los otros.

Reto epistemológico: Generar modelos de memoria que retomen las emociones, lo corporal y lo histórico-cultural a la hora de estudiar cómo la memoria organiza las categorías semánticas o sensoriales.

Reto educativo: Plantear el abordaje del aprender a aprender desde diversos modelos de categorizaciones en memoria y desde diversas lógicas de razonamiento.

3. La memoria es corporal : El pensar la memoria como algo abstracto o abstraído de su situación corporal general, ha sido uno de los errores más grandes de la investigación en memoria. La memoria evolutivamente y funcionalmente obedece a las posibilidades y restricciones del cuerpo recibiendo constantemente inputs de la experiencia de los sujetos con cuerpo, mismos que son diversos y cambiantes.

Reto epistemológico: Se deben plantear propuestas de investigación metodológicas que exploren y puedan explicar a la memoria humana como un sistema de procesos entretejidos con la experiencia y naturaleza corporal, lo cual implica entre otras cosas, el movimiento, los cambios del cuerpo y el desarrollo humano. Y no ver la memoria con un lente generalista y universalizante.

Reto educativo: Crear pedagogías y didácticas que promuevan los procesos de formación, en donde el cuerpo esté integrado por completo a los procesos de construcción del conocimiento, evitando el reduccionismo intelectualizante que toma en cuenta sólo los contenidos declarativos como susceptibles de memorizar.

4. La memoria es emocional: Los procesos y sistemas de la memoria humana están coarticulados con los contenidos y situaciones emocionales, ya que parten de la experiencia del cuerpo y siguen luego el color que los contenidos semánticos y pragmáticos le dan.

Reto epistemológico: El conocimiento organizado (en parte por la memoria humana) tiene naturaleza altamente emocional, lo que ayuda a categorizar en la memoria sus contenidos. Toda investigación en memoria humana debe partir de este punto base.

Reto educativo: Fomentar una educación rica en expresiones emotivas, en valorar lo emocional como recurso para aprender y construir saberes y para memorizar.

5. La memoria es social o colectiva: Los seres humanos son sociales en todos los sentidos posibles. Según muchos investigadores, es el animal socialmente más complejo. La memoria por consiguiente tiene un fuerte sentido social y las presiones de los otros no sólo crean contenidos para la memoria sino también acotan sus posibilidades de reconstruir y representar la realidad a lo interno del sujeto y del grupo. Además existe una memoria individual y claramente una memoria social que se ha explorado poco, ambas están coarticuladas.

Reto epistemológico: La existencia de la memoria social y de las presiones de los sujetos del grupo permiten el recuerdo y el olvido y dan intensidad a las emociones en un contexto a veces altamente subjetivo. Se hace necesario explorar con más detalle este fenómeno, que tiene implicaciones sociales y neuropsicológicas.

Reto educativo: El gran reto de la educación es pasar de una formación altamente individualizarte y competitiva a una más social y colaboradora que potencie los procesos de memorización constructivista cibernética de segundo orden.

6. La memoria es cultural: La memoria humana aún desde sus bases orgánicas e innatas está sumergida en la dinámica de la cultura, se alimenta de ella y es productora de cultura, en tanto participa de la experiencia corporal total y de los contenidos semánticos aceptados y articulados en la cultura.

Reto epistemológico: La división de lo innato y lo cultura ha ser eliminada al menos en el contexto en donde se ven como opuestas. Se deben buscar caminos para determinar cómo la memoria humana es habitante de ambos universos.

Reto educativo: Evitar la tendencia a generar visiones del saber relacionadas con un solo y dominante contexto cultural y llevar al estudiante a conocer otras coordenadas culturales y otras formas de organizar los contenidos en memoria.

7. La memoria es expandida: La memoria se ha expandido hacia dispositivos culturales externos al sujeto, tales como libros, dispositivos electrónicos, situaciones sociales específicas, la lecto-escritura, etc., lo cual parece ser parte de las dinámicas propias de la naturaleza creativa y del uso de instrumentos de la especie.

Reto epistemológico: Explorar más sobre estos tipos de instancias de memoria y determinar la relación cognoscitiva, emotiva y lingüística de estas instancias de memoria y la memoria humana.

Reto educativo: Explorar el papel de las memorias externas o instancias de expansión de la memoria humana en instrumentos y su impacto en los procesos de construcción de conocimientos.

8. La memoria es tropil: Nuestra especie además de ser social tiene una estructura social particular: la de tropa. Esta es propia de todos los primates, pero la nuestra tiene particularidades importantes como la presencia del lenguaje y la complejidad de las interacciones sociales. Esta situación se relaciona de forma biológica y cultural con la naturaleza de la memoria humana.

Reto epistemológico: No se puede a nivel investigativo aislar la memoria humana de la función primordial de del cerebro o mente de posibilitar la experiencia social de la especie. De esta forma, la memoria humana está configurada en el contexto de la experiencia de tropa y sus características.

Reto educativo: Promover las condiciones para que se dé el aprendizaje y la adecuada memorización en contextos de cooperación y en instancias de tropa o sus derivadas.

9. La memoria tiene una función prospectiva: La memoria tiene una función específica llamada prospectiva, que está relacionada directamente con la búsqueda y organización de contenidos para la toma de decisiones y solución de problemas a futuro, por eso prioriza los contenidos que tienen un carácter de utilidad para esos menesteres. La función prospectiva de la memoria además tiene la característica de disminuir la entropía de contenidos en memoria.

Reto epistemológico: Plantear aproximaciones investigativas a la función prospectiva de la memoria tomando en cuenta los principios antes anotados.

Reto educativo: Los procesos de formación están implicados con la tarea de dar recursos para la toma de decisiones y soluciones de problemas y esta situación coincide con la función prospectiva de la memoria, por lo cual es necesario explorar esta relación.

10. La memoria olvida: Otra de las funciones de la memoria es la del olvido, quizá contraria al sentido común, pero sin la cual el sistema cognitivo no podría funcionar. La memoria selecciona los contenidos que permanecen accesibles al recuerdo, pero no está claro aún cómo ocurre este fenómeno.

Reto epistemológico: W James y Ebbinghaus estudiaron los procesos del olvido, sin embargo, siguen siendo temas no abordados apropiadamente a nivel de investigación, sobre todo porque el olvido se asume como un error de la memoria y no como parte de los esfuerzos de la misma para disminuir la entropía del sistema cognitivo. Tampoco se ha abordado el olvido como parte de un mecanismo de flexibilidad de la organización de los contenidos en memoria o como parte de las presiones sociales.

Reto educativo: El abordaje del olvido como objeto de estudio pedagógico o didáctico es un tema prácticamente ausente en la literatura educativa, por lo que tratarlo sería muy necesario.

Los diez principios fueron expuestos por Piedra García y por el equipo de trabajo conformado por D'Alton Kilby, Renato Garita Figuereido, Mario Barahona Quesada y Melissa Mora Umaña. Todos ellos vienen de áreas como antropología, psicología, informática y otros.

Por Karol Ramírez, Acontecer.

Tomado de: http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/1491-la-memoria-hace-mas-que-recordar.html

La memoria humana es un proceso cognitivo relacionado directamente con el aprendizaje, la atención y la creatividad. Es común que las acciones de olvidar o recordar información sean relacionadas con la eficiencia de la memoria desde una metáfora computacional, pero un nuevo estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) le destaca cualidades más humanas, más emocionales y corporales.

Una investigación realizada desde el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia (PROIFED), de la Vicerrectoría de Investigación, plantea un marco de principios científicos y epistemológicos que permiten la construcción teórica de una propuesta innovadora acerca de la memoria, más apegada a lo social y a lo humano, asumiéndola parte del cuerpo.

Actualmente, existen aproximaciones teóricas de la memoria como dispositivo computacional frío e individualista, desapegada de los factores emocionales y corporales que forman parte de las vivencias que experimenta el ser humano en todas las áreas de la vida. Debido a la estrecha vinculación de los procesos cognitivos de la memoria con la formación universitaria, el PROIFED se ha propuesto plantear un nuevo modelo diferente al abordado a nivel científico.

Luego de la primera experiencia de realizar un análisis crítico de los documentos relacionados con el tema, el equipo de investigadores determinó diez principios que deben tomarse en cuenta al hablar de memoria humana y, a su vez, plantean los retos educativos y epistemológicos que enfrenta la academia para contribuir con los procesos de formación universitaria.

Por ejemplo, el estudio realizado señala la importancia de propiciar un mejor aprendizaje tomando en cuenta la composición altamente emocional que posee el ser humano. Destaca además la capacidad de la memoria para entablar procesos de aprendizaje en lo social, en los que se propicia el intercambio de nuevas experiencias y conocimientos.

“La memoria se transforma a lo largo de la vida. Acomoda todo la información que posee con los nuevos conocimientos que va adquiriendo a diario. Ella reorganiza el conocimiento”, acotó Piedra García.

Otro de los hallazgos de la investigación tienen que ver con la necesidad de abordar al olvido como un proceso normal de la memoria para reclasificar o descartar información. El PROIFED apunta que el olvido es asumido como un factor negativo sin tomar en cuenta la importancia que tiene dentro del proceso cognitivo de la memoria.

Con este estudio, el PROIFED ofrece un planteamiento que pretende contribuir a la configuración de una teoría más acorde con los procesos y retos de la formación universitaria, desde el campo de la función prospectiva de la memoria y en la función del olvido. Los principios y retos educativos y epistemológicos propuestos se detallan a continuación:

1. La memoria es simbólica y procesa conocimiento (contenidos): La memoria humana evolucionó hacia una instancia que alimenta, organiza y produce contenidos de carácter simbólico que la mente representa. Esto implica necesariamente tomar en cuenta los elementos emotivos y al cuerpo, con los que el sujeto social ingresa y vive su experiencia histórica en la cultura.

Reto epistemológico: Una memoria humana no se estudia con una metodología investigativa que desarticule la memoria de su función evolutiva, de su misión orgánica de dar flexibilidad al sistema mental y de proveer los recursos necesarios para la convivencia social.

Reto educativo: Hay que hacer del aprender un conjunto de actos articulados que permitan la sorpresa del descubrimiento, y que sean significativos, operativos en el contexto de vida ofreciendo recursos para tomar decisiones y solucionar problemas de carácter individuales y sociales. No es adecuado plantear la memoria como un dispositivo de almacenamiento informático y generar las propuestas pedagógicas, didácticas y curriculares coherentes a ese planteamiento.

2. La memoria no es racional: Cada vez más hay más estudios que determinan que los seres humanos y, por ende, nuestra memoria no funciona de manera ajustada a los parámetros de la lógica racional de manera exclusiva. Estos más bien son esfuerzos adaptativos culturales, políticos y de poder que se han organizado sobre las formas de pensar de los sujetos y grupos, en los diferentes contextos históricos y sociales.

La memoria responde a diversos modelos de organización de sus contenidos, muchos de ellos no racionales y su dinámica es determinada por factores tan complejos como los emocionales, corporales y situacionales, ya sea individuales o frente a los otros.

Reto epistemológico: Generar modelos de memoria que retomen las emociones, lo corporal y lo histórico-cultural a la hora de estudiar cómo la memoria organiza las categorías semánticas o sensoriales.

Reto educativo: Plantear el abordaje del aprender a aprender desde diversos modelos de categorizaciones en memoria y desde diversas lógicas de razonamiento.

3. La memoria es corporal : El pensar la memoria como algo abstracto o abstraído de su situación corporal general, ha sido uno de los errores más grandes de la investigación en memoria. La memoria evolutivamente y funcionalmente obedece a las posibilidades y restricciones del cuerpo recibiendo constantemente inputs de la experiencia de los sujetos con cuerpo, mismos que son diversos y cambiantes.

Reto epistemológico: Se deben plantear propuestas de investigación metodológicas que exploren y puedan explicar a la memoria humana como un sistema de procesos entretejidos con la experiencia y naturaleza corporal, lo cual implica entre otras cosas, el movimiento, los cambios del cuerpo y el desarrollo humano. Y no ver la memoria con un lente generalista y universalizante.

Reto educativo: Crear pedagogías y didácticas que promuevan los procesos de formación, en donde el cuerpo esté integrado por completo a los procesos de construcción del conocimiento, evitando el reduccionismo intelectualizante que toma en cuenta sólo los contenidos declarativos como susceptibles de memorizar.

4. La memoria es emocional: Los procesos y sistemas de la memoria humana están coarticulados con los contenidos y situaciones emocionales, ya que parten de la experiencia del cuerpo y siguen luego el color que los contenidos semánticos y pragmáticos le dan.

Reto epistemológico: El conocimiento organizado (en parte por la memoria humana) tiene naturaleza altamente emocional, lo que ayuda a categorizar en la memoria sus contenidos. Toda investigación en memoria humana debe partir de este punto base.

Reto educativo: Fomentar una educación rica en expresiones emotivas, en valorar lo emocional como recurso para aprender y construir saberes y para memorizar.

5. La memoria es social o colectiva: Los seres humanos son sociales en todos los sentidos posibles. Según muchos investigadores, es el animal socialmente más complejo. La memoria por consiguiente tiene un fuerte sentido social y las presiones de los otros no sólo crean contenidos para la memoria sino también acotan sus posibilidades de reconstruir y representar la realidad a lo interno del sujeto y del grupo. Además existe una memoria individual y claramente una memoria social que se ha explorado poco, ambas están coarticuladas.

Reto epistemológico: La existencia de la memoria social y de las presiones de los sujetos del grupo permiten el recuerdo y el olvido y dan intensidad a las emociones en un contexto a veces altamente subjetivo. Se hace necesario explorar con más detalle este fenómeno, que tiene implicaciones sociales y neuropsicológicas.

Reto educativo: El gran reto de la educación es pasar de una formación altamente individualizarte y competitiva a una más social y colaboradora que potencie los procesos de memorización constructivista cibernética de segundo orden.

6. La memoria es cultural: La memoria humana aún desde sus bases orgánicas e innatas está sumergida en la dinámica de la cultura, se alimenta de ella y es productora de cultura, en tanto participa de la experiencia corporal total y de los contenidos semánticos aceptados y articulados en la cultura.

Reto epistemológico: La división de lo innato y lo cultura ha ser eliminada al menos en el contexto en donde se ven como opuestas. Se deben buscar caminos para determinar cómo la memoria humana es habitante de ambos universos.

Reto educativo: Evitar la tendencia a generar visiones del saber relacionadas con un solo y dominante contexto cultural y llevar al estudiante a conocer otras coordenadas culturales y otras formas de organizar los contenidos en memoria.

7. La memoria es expandida: La memoria se ha expandido hacia dispositivos culturales externos al sujeto, tales como libros, dispositivos electrónicos, situaciones sociales específicas, la lecto-escritura, etc., lo cual parece ser parte de las dinámicas propias de la naturaleza creativa y del uso de instrumentos de la especie.

Reto epistemológico: Explorar más sobre estos tipos de instancias de memoria y determinar la relación cognoscitiva, emotiva y lingüística de estas instancias de memoria y la memoria humana.

Reto educativo: Explorar el papel de las memorias externas o instancias de expansión de la memoria humana en instrumentos y su impacto en los procesos de construcción de conocimientos.

8. La memoria es tropil: Nuestra especie además de ser social tiene una estructura social particular: la de tropa. Esta es propia de todos los primates, pero la nuestra tiene particularidades importantes como la presencia del lenguaje y la complejidad de las interacciones sociales. Esta situación se relaciona de forma biológica y cultural con la naturaleza de la memoria humana.

Reto epistemológico: No se puede a nivel investigativo aislar la memoria humana de la función primordial de del cerebro o mente de posibilitar la experiencia social de la especie. De esta forma, la memoria humana está configurada en el contexto de la experiencia de tropa y sus características.

Reto educativo: Promover las condiciones para que se dé el aprendizaje y la adecuada memorización en contextos de cooperación y en instancias de tropa o sus derivadas.

9. La memoria tiene una función prospectiva: La memoria tiene una función específica llamada prospectiva, que está relacionada directamente con la búsqueda y organización de contenidos para la toma de decisiones y solución de problemas a futuro, por eso prioriza los contenidos que tienen un carácter de utilidad para esos menesteres. La función prospectiva de la memoria además tiene la característica de disminuir la entropía de contenidos en memoria.

Reto epistemológico: Plantear aproximaciones investigativas a la función prospectiva de la memoria tomando en cuenta los principios antes anotados.

Reto educativo: Los procesos de formación están implicados con la tarea de dar recursos para la toma de decisiones y soluciones de problemas y esta situación coincide con la función prospectiva de la memoria, por lo cual es necesario explorar esta relación.

10. La memoria olvida: Otra de las funciones de la memoria es la del olvido, quizá contraria al sentido común, pero sin la cual el sistema cognitivo no podría funcionar. La memoria selecciona los contenidos que permanecen accesibles al recuerdo, pero no está claro aún cómo ocurre este fenómeno.

Reto epistemológico: W James y Ebbinghaus estudiaron los procesos del olvido, sin embargo, siguen siendo temas no abordados apropiadamente a nivel de investigación, sobre todo porque el olvido se asume como un error de la memoria y no como parte de los esfuerzos de la misma para disminuir la entropía del sistema cognitivo. Tampoco se ha abordado el olvido como parte de un mecanismo de flexibilidad de la organización de los contenidos en memoria o como parte de las presiones sociales.

Reto educativo: El abordaje del olvido como objeto de estudio pedagógico o didáctico es un tema prácticamente ausente en la literatura educativa, por lo que tratarlo sería muy necesario.

Los diez principios fueron expuestos por Piedra García y por el equipo de trabajo conformado por D'Alton Kilby, Renato Garita Figuereido, Mario Barahona Quesada y Melissa Mora Umaña. Todos ellos vienen de áreas como antropología, psicología, informática y otros.

Por Karol Ramírez, Acontecer.

Tomado de: http://web.uned.ac.cr/acontecer/index.php/a-diario/gestion-universitaria/1491-la-memoria-hace-mas-que-recordar.html

Etiquetas:

Aprendizaje,

Educación,

Memoria prospectiva,

Olvido

2 de agosto de 2012

Olvidos fatales

¿Cuántas veces hemos salido de casa sin las llaves? ¿O hemos intentado entrar en ella con la tarjeta del transporte público? Son pequeños descuidos, momentáneos, pero que en determinadas ocasiones pueden constituir un auténtico peligro. ¿Qué ocurre cuando uno de estos descuidos afecta, por ejemplo, a un cirujano? Se trata algo más habitual de lo que parece. Tras finalizar una operación quirúrgica de alto riesgo de forma satisfactoria, y pasada una semana, el paciente empieza a sentir un agudo dolor abdominal y los rayos X revelan que los médicos olvidaron un fórceps en el interior del paciente. ¿Cómo es posible que profesionales altamente cualificados se olviden de realizar una tarea simple que han ejecutado sin dificultad miles de veces antes?

¿Cuántas veces hemos salido de casa sin las llaves? ¿O hemos intentado entrar en ella con la tarjeta del transporte público? Son pequeños descuidos, momentáneos, pero que en determinadas ocasiones pueden constituir un auténtico peligro. ¿Qué ocurre cuando uno de estos descuidos afecta, por ejemplo, a un cirujano? Se trata algo más habitual de lo que parece. Tras finalizar una operación quirúrgica de alto riesgo de forma satisfactoria, y pasada una semana, el paciente empieza a sentir un agudo dolor abdominal y los rayos X revelan que los médicos olvidaron un fórceps en el interior del paciente. ¿Cómo es posible que profesionales altamente cualificados se olviden de realizar una tarea simple que han ejecutado sin dificultad miles de veces antes?Este tipo de descuidos, que los investigadores califican como “fallos de memoria prospectiva”, son eventuales, ocurren en todo tipo de actividades humanas, y pueden afectar a cualquiera. La investigación psicológica revela, además, que no tienen por qué estar relacionados con una falta de habilidad o un comportamiento poco cuidadoso, sino con un fallo en la memoria inintencionado y difícil de prever.

Los fallos de memoria prospectiva suelen ocurrir cuando tenemos la intención de hacer algo más adelante, pero nos enfrascamos en nuevas tareas que acaparan nuestra atención, que nos hacen olvidar lo que originalmente íbamos a hacer. A pesar del nombre, la memoria prospectiva depende realmente de diversos procesos cognitivos, incluyendo la planificación, la atención y la gestión de tareas. Se trata de errores comunes en la vida cotidiana, que no suelen pasar de la anécdota, pero que en lugares de alto riesgo como un quirófano o la cabina de un avión pueden ocasionar, y ocasionan, auténticas catástrofes.

Un despiste puede ser letal

Todos los veranos mueren varios niños porque sus padres han olvidado que estaban dormidos en el cocheEn un artículo publicado ayer en la revista Current Directions in Psychological Science, el psicólogo de la NASA R. Key Dismukes explica la importancia que tienen este tipo de errores, en insiste en la necesidad de aplicar a la vida real las numerosas investigaciones que se han hecho al respecto. En su opinión, los fallos de memoria prospectiva afectan a todo el mundo y su peligrosidad es mucho mayor de lo que se cree:

En la mayoría de ocasiones la memoria prospectiva implica la intención de hacer algo en un momento determinado: como acudir a una cita con el médico, acordarse de felicitar a un amigo que ha tenido un hijo o bajar a hacer la compra. Sin embargo, muchas de las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana, ya sea en casa o en el trabajo, implican tareas habituales que se repiten constantemente, sobre las que no prestamos atención. Por ejemplo, una tarea diaria es coger el coche para ir al trabajo, pero todas las acciones relacionadas, como arrancar el coche o tomar la salida adecuada de la autopista, las hacemos de manera automática. Nuestra intención al respecto no es explícita: no pensamos “voy a ponerme el cinturón”, simplemente lo hacemos.

Según Dismukes y sus colegas, y tal como han explicado en numerosos trabajos anteriores, este tipo de tareas automáticas son las que se suelen olvidar en los fallos de memoria prospectiva, y han identificado diversas situaciones típicas que pueden llevar a este tipo de errores. Es el caso de las interrupciones o perturbaciones en procesos habituales, que pueden llevar a un olvido irritante en la mayoría de ocasiones pero fatal en determinados escenarios. De hecho, numerosos accidentes aéreos han ocurrido porque los pilotos fueron interrumpidos mientras ejecutaban tareas de supervisión rutinarias que se realizan antes del despegue. Tras la interrupción los pilotos continuaron su tarea, olvidando que habían dejado un paso sin completar.

Otra de las principales causas de los fallos de memoria prospectiva es la realización de diversas tareas al mismo tiempo: la ampliamente estudiada multitarea. Aunque parezca que nos hemos adaptado bastante bien a lidiar con varias tareas de forma simultanea nuestra memoria puede jugarnos una mala pasada. Las investigaciones muestran cómo en cuanto surge un fallo en alguna de las tareas nos centramos en ella, olvidando el resto de cosas que estábamos haciendo.

Métodos para evitar el desastre

Para defenderse de los fallos de memoria prospectiva y sus potenciales desastrosas consecuencias, los profesionales que realizan actividades de riesgo, como pilotos o médicos, cuentan con herramientas de memoria específicas, como listas de verificación o revisiones duplicadas. Pero la investigación revela que hay herramientas que nos permiten evitar este tipo de fallos en la vida cotidiana. Dismukes señala que la elaboración de una lista de tareas, donde estén apuntadas las acciones específicas que queremos realizar, mejora de forma notable el rendimiento de la memoria prospectiva a la hora de hacer ejercicio, seguir correctamente una medicación o estudiar, por ejemplo.

Además de las listas de tareas Dismukes anima a usar otro tipo de herramientas que ayudan a recordar y llevar a cabo con éxito todas las acciones que exige nuestro día a día:

- Usar herramientas de memoria externa como las agendas de los ordenadores y smartphones

- Evitar la multitarea si una de las acciones que debemos realizar entraña algún riesgo

- No posponer nunca las tareas cruciales

- Crear notas recordatorias y colocarlas en lugares que tengamos que ver a la fuerza

- Asociar la tarea a realizar con un hábito que ya tengas establecido de antemano

Según Dismukes, “en vez de culpar a los individuos por fallos involuntarios en la memoria prosectiva, las organizaciones pueden mejorar la seguridad mediante la implantación de este tipo de medidas”.

Tomado de: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/08/02/olvidos-fatales-como-evitar-los-descuidos-del-dia-a-dia-103059/

Etiquetas:

Memoria prospectiva,

Olvido

4 de junio de 2012

Los efectos del fumado en el cerebro y la memoria

¿Fumar daña el cerebro?

Según revela un estudio europeo publicado en la revista Biological Psychiatry, las personas fumadoras sufren un adelgazamiento de la corteza orbitofrontal. En concreto, los experimentos demuestran que cuanto más cigarros fuma al día una persona y más tiempo lleva siendo fumadora, más fina es su corteza cerebral en esta región. El adelgazamiento de la corteza del cerebro ha sido relacionado con el envejecimiento y la reducción de la inteligencia.

Además, según concluye Simone Kühn, investigadora de la Facultad de Medicina "Charite" de la Universidad de Humboldt (Alemania) y coautora del estudio, dado que la corteza orbitofrontal ha sido relacionada con el control de impulsos, la recompensa, y la toma de decisiones, su adelgazamiento puede aumentar el riesgo de adicciones. En consecuencia, fumar tendría un efecto acumulativo sobre el cerebro que hace que para los fumadores crónicos resulte cada vez más difícil abandonar el hábito.

¿Fumar daña la memoria?

Si te falla la memoria, es posible que hayas fumado demasiado este fin de semana. Así se desprende de un reciente estudio de la Universidad Northumbria (Reino Unido) que indica que los “fumadores sociales”, es decir, que solo fuman una media de 20 cigarrillos durante los fines de semana, normalmente en compañía de amigos y familiares, sufren daños en su memoria idénticos a quienes consumen tabaco a diario.

A través de una serie de experimentos, los investigadores demostraron que, tanto quienes fumaban siete días a la semana como quienes lo hacían solo dos de cada siete días, obtenían peores resultados en las pruebas de memoria prospectiva -que nos permite recordar acciones programadas-que los no fumadores. Tom Heffernan, coautor de la investigación que publica la revista Open Addiction, asegura que el deterioro de la memoria vinculado al tabaco se puede achacar a un declive cerebral acelerado y a que fumar encoge el cerebro.

Tomado de: http://www.muyinteresante.es/fumar-los-fines-de-semana-dana-la-memoria

Etiquetas:

Memoria prospectiva

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

-

El término «aprendizaje» subraya la adquisición de conocimientos y destrezas; el de «memoria», la retención de esa información. Ambos proces...