3 de noviembre de 2014

Chimps Outplay Humans in Brain Games

We humans assume we are the smartest of all creations. In a world with over 8.7 million species, only we have the ability to understand the inner workings of our body while also unraveling the mysteries of the universe. We are the geniuses, the philosophers, the artists, the poets and savants. We amuse at a dog playing ball, a dolphin jumping rings, or a monkey imitating man because we think of these as remarkable acts for animals that, we presume, aren’t smart as us. But what is smart? Is it just about having ideas, or being good at language and math?

Scientists have shown, time and again, that many animals have an extraordinary intellect. Unlike an average human brain that can barely recall a vivid scene from the last hour, chimps have a photographic memory and can memorize patterns they see in the blink of an eye. Sea lions and elephants can remember faces from decades ago. Animals also have a unique sense perception. Sniffer dogs can detect the first signs of colon cancer by the scents of patients, while doctors flounder in early diagnosis. So the point is animals are smart too. But that’s not the upsetting realization. What happens when, for just once, a chimp or a dog challenges man to one of their feats? Well, for one, a precarious face-off – like the one Matt Reeves conceived in the Planet of the Apes – would seem a tad less unlikely than we thought.

In a recent study by psychologists Colin Camerer and Tetsuro Matsuzawa, chimps and humans played a strategy game – and unexpectedly, the chimps outplayed the humans.

Chimps are a scientist’s favorite model to understand human brain and behavior. Chimp and human DNAs overlap by a whopping 99 percent, which makes us closer to chimps than horses to zebras. Yet at some point, we evolved differently. Our behavior and personalities, molded to some extent by our distinct societies, are strikingly different from that of our fellow primates. Chimps are aggressive and status-hungry within their hierarchical societies, knit around a dominant alpha male. We are, perhaps, a little less so. So the question arises whether competitive behavior is hard-wired in them.

In the present study, chimp pairs or human pairs contested in a two-player video game. Each player simply had to choose between left and right squares on a touch-screen panel, while being blind to their rival’s choice. Player A, for instance, won, each time their choices matched, and player B won, if their choices did not. The opponent’s choice was displayed after every selection, and payoffs in the form of apple cubes or money were dispensed to the winner.

In competitive games such as this, like in chess or poker, the players learn to guess their opponent’s moves based on the latter’s past choices, and adjust their own strategy at every step in order to win. An ideal game, eventually, develops a certain pattern. Using a set of math equations, described by game theory, it is easy to predict this pattern on paper. When the players are each making the most strategic choices, the game hovers around what is called an ‘equilibrium’ state.

In Camerer’s experiment, it turned out that chimps played a near-ideal game, as their choices leaned closer to game theory equilibrium. Whereas, when humans played, their choices drifted farther off from theoretical predictions. Since the game is a test of how much the players recall of their opponent’s choice history, and how cleverly they maneuver by following choice patterns, the results suggest that chimps may have a superior memory and strategy, which help them perform better in a competition, than humans. In other words, chimps seem to have some sort of a knack when fighting peers in a face-off.

Their exceptional working memory may be a key factor for chimps’ strategic skills. A movie clip, part of a study in 2007, impressively captures the eidetic memory of a 2-year old chimp as he played a memory masking game. It makes jaws drop to see him memorize random numerical patterns within 200 milliseconds, about half the time it takes for the human eye to blink. Memory of such incredible precision is rare in human babies and close to absent in adults, save for fictitious characters like Sheldon Cooper.

It may seem dispiriting to have chimps make chumps of us. But such human-chimp comparisons point to how the two species have evolved along different trajectories. The human brain is three times larger, and has about 20 billion neurons in the cortex, the seat of cognition, compared to 6 billion in chimps. This means that our brain is capable of highly specialized functions that a chimp brain isn’t. For example, we can build and use language in a myriad ways unlike chimps. But, to get such an advanced brain, psychologists believe that humans may have had to “tradeoff” the fine working memory and strategic thinking of the apes. Chimps use their strategic minds to get a competitive edge over their peers and climb their way up to be the alpha male. Whereas the human brain, with its unique language-related and collaborative skills, gives us a survival advantage in an egalitarian society. It’s the result of use it or lose it, where the environment has a major say.

In sum, what we garner from these studies is that every species has its own idiosyncrasies. Evolution is not just about adding on to existing prototypes, it is about fine-tuning them by eliminating the non-essential to create newer species that are, on the whole, better adapted to their surroundings — even if, in some particular ways, they are inferior.

Tomado de: http://www.scientificamerican.com/article/chimps-outplay-humans-in-brain-games1/?&WT.mc_id=SA_WR_20140903

17 de julio de 2014

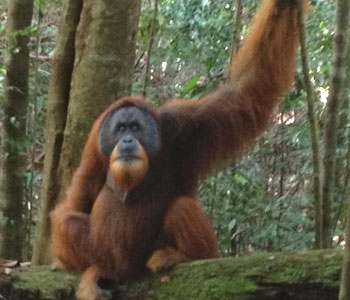

Los orangutanes piensan en el mañana

Muy pocos animales han demostrado poseer la capacidad de pensar de manera consciente en el futuro; conductas como el acopio de alimentos para invernar, por ejemplo, suelen verse como una función del instinto. Un equipo de antropólogos de la Universidad de Zúrich publicó en 2013 en PLoS ONE que los orangutanes selváticos eran capaces de percibir el futuro, prepararse para él, y comunicar sus planes futuros a otros congéneres.

Durante años, los investigadores observaron en Sumatra a 15 orangutanes machos dominantes. Estos animales merodean por inmensos parajes de densa jungla y emiten cada par de horas potentes gritos, de modo que las hembras con las que se aparean y a las que protegen puedan localizarlos y seguirlos. Los chillidos sirven, asimismo, para ahuyentar a otros machos de rango inferior que puedan hallarse en las inmediaciones.

Aunque ya se habían observado antes tales vocalizaciones, los nuevos datos revelan que estos primates orientan la última llamada diaria (un aullido especialmente prolongado) en la dirección hacia la que viajarán a la mañana del día siguiente. El resto de los miembros del clan toman nota de su mensaje: al oír esta llamada, las hembras detienen su marcha, se acomodan para pernoctar y, por la mañana, empiezan su viaje en la dirección indicada la víspera anterior por sus congéneres.

Los científicos concluyen que los machos dominantes planifican su ruta por adelantado y la comunican a otros orangutanes del área. Reconocen, no obstante, que estos líderes del clan podrían no pretender el efecto sobre sus seguidores. «No sabemos si los orangutanes son conscientes de ello. Esta planificación no tiene por qué serlo. Pero cada vez resulta más difícil sostener que no tienen algún tipo de mente propia», señala Karin Isler, coautora del estudio.

Tomado de: http://www.investigacionyciencia.es/mente-y-cerebro/numeros/2014/7/los-orangutanes-piensan-en-el-maana-12232?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Psicolog%C3%ADa+y+neurociencias+-+Julio

12 de mayo de 2014

La creación de nuevas neuronas provoca la pérdida de antiguos recuerdos

“Sabemos que existe una limpieza de memoria ya que, mientras nos acordamos muy bien de lo que hemos hecho en el último par de horas, es muy difícil recordar con el mismo detalle lo que estábamos haciendo hace una semana o un mes. Aunque no todos los recuerdos son olvidados; los más importantes se consolidan en el córtex”, explica a Sinc Paul Frankland, coautor del trabajo e investigador de la institución canadiense.

Hasta la segunda mitad del siglo XX se negaba la creación de neuronas después del nacimiento. Pero hoy en día se sabe que se siguen produciendo durante toda la vida debido a la diferenciación de las células madre.

Estudios previos ya habían mostrado que las neuronas nuevas se integran en las redes neuronales preexistentes para participar en el procesamiento de información. En la última década se ha reforzado la hipótesis de que la neurogénesis –la generación de nuevas neuronas– es necesaria para el aprendizaje y la recuperación de la memoria.

Sin embargo, el nuevo trabajo, realizado en ratones, cobayas y otros pequeños roedores y publicado en el último número de la revista Science, apunta que al reorganizar las conexiones cerebrales también se promueve el olvido.

“Pensamos que la neurogénesis tiene un doble efecto sobre la memoria. La integración de nuevas neuronas en el hipocampo parece facilitar la codificación de nuevos recuerdos, pero al mismo tiempo ayuda a limpiar los viejos”, aclara Frankland. “Esta limpieza es importante ya que ayuda a la memoria a trabajar de una manera más eficiente”.

Durante el experimento, los investigadores utilizaron leves descargas eléctricas para provocar que dichos roedores temiesen un determinado entorno. A continuación dejaron que algunos animales usaran la rueda para hacer ejercicio, ya que anteriores investigaciones ya demostraron que el ejercicio físico aumenta de manera natural los niveles de neurogénesis.

Los científicos comprobaron que los ratones que se habían ejercitado con la rueda habían olvidado en gran medida el temor que se les había inducido, mientras que los ratones que no corrieron parecían recordar vivamente las descargas eléctricas con las que habían sido aleccionados.

Para los autores, los resultados revelan claramente que existe una correlación sustancial entre neurogénesis y olvido. La codificación de nuevos recuerdos implica la remodelación de la red sináptica preexistente, lo que implica la perdida de información ya almacenada.

Implicaciones también en humanos

Por otro lado, se suministró una droga que reduce la tasa de neurogénesis a los roedores lactantes, ya que en este periodo es en el que se producen más neuronas nuevas. Este procedimiento mostró que los ratones que habían tomado el fármaco inhibidor eran mejores en la retención de recuerdos respecto a sus homólogos no tratados.

Finalmente, los investigadores analizaron los efectos que tiene la creación de nuevas neuronas sobre el nivel de olvido en degús y cobayas, pues ambos nacen con las neuronas ya maduras y no experimentan tanta neurogénesis en la infancia como los ratones.

Así, se demostró que las crías de estos animales poseían altos niveles de retención, ya que no olvidaban el miedo inducido con la misma rapidez que las crías de ratón. Pero

cuando se les administró a esta otra especie un medicamento que estimula la neurogénesis, estos roedores empezaron a olvidar su temor.

“Las conclusiones de nuestro trabajo también son relevantes para los humanos”, afirma Frankland. “Sin duda, los niños pueden formar recuerdos de eventos particulares, pero simplemente no pueden mantener esta información y la olvidan”.

Tomado de: EL BOLETIN.COM

Los buenos recuerdos perduran más en la memoria

De acuerdo con psicólogos, el aferrarnos a los buenos recuerdos -dejando atrás los malos- nos ayuda a lidiar con situaciones desagradables y mantener una actitud positiva ante la vida.

Fue hace 80 años que se propuso por primera vez la idea de que los recuerdos malos se desvanecen más rápido.

En los años 30, los especialistas recogieron lo que quedaba en la memoria de las personas después de las vacaciones, categorizándolas en agradables y desagradables.

Semanas más tarde, los investigadores pidieron a los participantes que recordaran las vacaciones. Casi el 60% olvidó las experiencias desagradables, mientras que sólo el 42% de las agradables habían desaparecido.

Esto es algo que muchos de nosotros puede sentirse afín, tras un descanso solemos acordarnos de los buenos días y de las personas que conocimos y olvidarnos de los retrasos en los vuelos u otros inconvenientes.

Más tarde se hicieron otros estudios rigorosos del llamado fenómeno Fading Affect Bias (FAB), que ocurre cuando la información de emociones consideradas como negativas se borra de la mente más rápido que la positiva.

En un trabajo hecho en los años 70, en vez de preguntarle a la gente que recuerden memorias aleatorias -pues las personas podrían preferir aquellas positivas- a los participantes se les pidió que llevaran un diario, registrando la intensidad emocional de esos recuerdos.

Pero debido a que el 80% de toda la investigación psicológica se hace con estudiantes estadounidenses, no quedaba claro si esta preferencia a mantener en la memoria los buenos recuerdos existiría en otras culturas.

Eventos aleatorios

Para ver si se trataba de un fenómeno universal, Timothy Ritchie, de la Universidad de Limerick, en Irlanda, decidió analizar los datos de las muestras recogidas por académicos de seis universidades en el mundo.

Estos investigadores tenían acceso a los participantes de muchos grupos étnicos angloparlantes, incluido los afroamericanos, ghaneses, alemanes, nativos estadounidenses y neozelandeses tanto de la descendencia europea como de la aborigen.

En total, se incluyeron unas 2.400 memorias autobiográficas de 562 personas de 10 países.

Si bien la metodología de recolección de eventos que se mantienen en la memoria varió en muchas formas, el denominador común fue preguntarle a los participantes que recordaran momentos positivos y negativos, incluyendo detalles como la hora y lugar, así como información sensorial.

Los datos de Nueva Zelanda y Ghana sólo incluían a hombres y mujeres menores de 30 años. Pero en otros estudios, como el alemán, había muestras de más edad.

A la mayoría se le preguntó sobre eventos aleatorios de sus vidas, tanto positivos como negativos.

Pero los investigadores de Alemania también le preguntaron a su muestra sobre la respuesta emocional a un evento relevante: la caída del muro de Berlín en 1989.

A aquellos que recordaron su respuesta emocional, se les pidió que lo volvieran a hacer en diferentes períodos de tiempo, y puntuaron cómo se sentían al respecto.

Esto es conocido como el efecto inicial y el efecto actual, la diferencia entre ellos fue medida.

Los investigadores pudieron determinar así el FAB ocurrido en cada estudio, independientemente de los antecedentes culturales de los participantes.

Recuerdos fijos

Los autores creen que este estudio demuestra cómo la desaparición rápida de memorias desagradables es un fenómeno que ocurre en todas las culturas y que ayuda a las personas a procesar la negatividad y a adaptarse a los cambios de lo que les rodea mientras retienen una actitud positiva ante la vida.

Un grupo de personas con grandes problemas para tener memoria positiva es aquel de las personas con depresión severa.

El doctor Tim Dalgleish, psicólogo clínico de la Universidad de Cambridge, intenta ayudar a las personas con depresión aguda a tener acceso a los recuerdos positivos.

La técnica que usa se conoce como el método de ubicación. Se trata de una técnica de miles de años que utiliza imágenes visuales que la persona imagina a lo largo de una ruta o en un lugar como el hogar.

Todos los participantes en el estudio de Dalgleish tenían depresión aguda. Debido a que les costaba tanto recuperar sus recuerdos, un investigador los ayudó a materializarlos, con detalles como la información sensorial de olores, colores y sonidos.

Una de las personas que participó en el trabajo, Emma Brinkley, tuvo muchas dificultades para acordarse de eventos positivos.

"Incluso ahora, cuando me encuentro baja de ánimo es difícil pensar en algo positivo para animarme. Es casi como si tu mente se rehusara a permitirte buscar algo en tu conciencia", dijo.

Una vez decidido, las memorias se fijan a lo largo de una ruta como el viaje al trabajo o la universidad, o incluso dentro de su propia casa.

Para el doctor Dalgleish esta es una parte vital del proceso. "Vamos a decir que colocas 10 puntos en el camino -la puerta de entrada, el porche, la cocina y la sala si se trata de la casa- y entonces eliges los recuerdos que quieres poner en la maleta, el tipo de cosas en las que quieres pensar en momentos difíciles. Y creas una imagen memorable y una rara que vincule ese recuerdo con cada punto en la ruta".

"Puedes imaginarte la sala llena de arena, con el televisor encendido mostrando el mar, el sonido de las gaviotas y de las olas. Y el hecho de que el sonido estaba en la sala lo hace más extraño y fácil de recordar que si sólo recuerdas la arena de una playa".

Ruta familiar

Es el tipo de técnica que los campeones de pruebas de memoria utilizan con éxito para lograr las hazañas como recordar toda la secuencia de una baraja de cartas.

Los expertos descubrieron que al crear este mapa mental o "palacio de la memoria" mejoraba el recuerdo de los participantes, en comparación con otro grupo que utilizó otra técnica, como la de fraccionar los recuerdos en distintos conjuntos y ensayarlos.

También comprobaron que el método tiene efectos a largo plazo, vistos incluso una semana después en algunas personas cuando se les llamó para repetir las pruebas.

Emma Brinkley está sorprendida de cuánto duran esos recuerdos. "Hay días en que sencillamente me traslado a esa ruta familiar e intento pensar en algunas de esas memorias felices para subirme el ánimo".

"Algunos días me cuestan más que otros. Pero he descubierto que ha habido una verdadera y profunda subida de ánimo", agrega.

Tomado de: BBC Mundo

30 de abril de 2014

Can Whales and Dolphins Make Mental Maps?

The brains of cetaceans—dolphins and whales—differ from those of other mammals in a number of ways, but one of the most striking differences is the size of the hippocampus. As a general rule, the larger the size of a mammal’s brain, the smaller the fraction of it that the hippocampus occupies, so dolphins and whales would be expected to have a small hippocampus in any case. But the cetacean hippocampus isn’t just small; it is so tiny that it barely exists.

The relative size of the cetacean hippocampus was recently quantified by a group of researchers led by Paul Manger (Patzke et al, 2013). They examined data on the size of the hippocampus in several hundred species of mammals, including several species of whales and dolphins. They found that a plot of hippocampus volume versus total brain volume yields points that are almost all clustered tightly around a smooth curve—but the points for cetaceans are outliers. Their hippocampal volumes are only 8 percent to 20 percent of what would be expected on the basis of total brain size. No other type of mammal comes close to matching that. Even the hippopotamus—the nearest living relative of cetaceans—has a hippocampus size close to what the main trend line predicts

Manger’s group also found another striking difference between the hippocampus of cetaceans and other mammals. The hippocampus is one of only two brain areas that are known to show neurogenesis (creation of new neurons) in adult mammals (the other is the olfactory bulb). Manger and his colleagues examined the hippocampus of 71 species of mammals and found evidence for adult neurogenesis in all of them except the ones from cetaceans.

Manger has long been known as a skeptic about the intelligence of dolphins and whales, and he interprets the data as additional evidence that their brains are not as sophisticated as the brains of other mammals. It is interesting, though, to think about the findings in light of current theories of hippocampal function. At a general level, the small size of the cetacean hippocampus and the absence of adult neurogenesis both suggest the same conclusion: whatever function the hippocampus performs, dolphins and whales don’t have as much need for it as other mammals.

But what function is that, exactly? Executive summary of the answer: we can guess but we don’t know. There are two main functions that theorists associate with the hippocampus, and both involve memory. The first is long-term episodic memory; the second is spatial memory. I will consider each in turn.

In humans, destruction of the hippocampus causes inability to form new memories and major loss of memories from the recent past, but memories from the distant past, such as childhood, are usually intact. A patient with this type of amnesia can meet with the same doctor daily for years without ever learning the doctor’s name or even knowing that he had met this person before.

It is important to clarify that hippocampal amnesia does not affect all types of memory. Procedural learning (the ability to learn new tasks) and working memory (the ability to hold information in mind briefly) remain intact. The signature of hippocampal amnesia is an absence of conscious awareness of having experienced an event, not an absence of memory in general.

So what about dolphins and whales? Is it possible that their diminutive hippocampus means that they lack conscious memory of past events? Unfortunately there is not enough data to answer the question. There have been several experimental studies of memory in dolphins, but not the right sort of memory.

There is one sort of memory that dolphins clearly possess to a high degree (Herman, 2010). A dolphin can be instructed, using a gesture-language, to perform a series of actions, and then a short time later it can be instructed to “repeat” them. Dolphins are quite good at that. But the delay between the first performance and the repetition is generally only a matter of seconds, so this has to be classified as working memory rather than episodic memory.

As far as episodic memory is concerned, the most relevant information comes from a study last year that found that dolphins are capable of recognizing the vocal calls of other dolphins they have previously known, even after an absence of decades (Bruck, 2013). If recognizing a vocal call is equivalent to learning a person’s name, then this ability would be unexpected in hippocampal amnesia. But it would be dangerous to draw strong conclusions from a single piece of information such as this.

In summary, dolphin episodic memory is a fertile area for future experimental work, and we can’t yet predict how it will turn out.

What about spatial memory?

One of the most popular theories of hippocampal function over the years has been the “cognitive map hypothesis” (O’Keefe and Nadel, 1978), which says that the hippocampus plays a central role in the formation of mental maps, allowing the brain to represent the layout of an environment and the location of objects and features.

It is interesting to note that cetaceans in their natural environment probably have less need for cognitive maps than any other type of mammals. They are the only mammals that spend most of their lives at the surface of the open sea. On the open sea there is no meaningful concept of a “place”. Spatial relationships are very important, of course, but they are relationships between pairs of objects, not between an object and a place in a stable environment. (I am talking about small-scale maps here. Dolphins and whales clearly would benefit from being able to learn the general features of a large area of space—the layout of coastlines, the locations of islands, reefs and river outlets, etc. But there are reasons to believe that large-scale maps of that type rely on different neural mechanisms from small-scale cognitive maps.)

The question, then, is whether dolphins and whales are able to form mental maps of an environment and remember the locations of objects. It should be reasonably straightforward to test that experimentally, because even though the natural environment of free dolphins is unstructured, captive dolphins spend their lives in tanks with limited size and fixed features. It makes sense to ask how well they understand the spatial layout of the tanks they live in. Unfortunately here too experimental data is almost entirely lacking. Scientists who study spatial cognition have worked out a number of systematic ways of testing spatial memory, but none of them have been attempted using dolphins.

Practically the only relevant information comes from a study carried out by Kelly Jaakkola and her colleagues (Jaakkola et al, 2010). They wanted to know the extent to which a dolphin could maintain a memory of the location of a hidden object. Their procedure involved a small stuffed toy and three buckets spaced a foot apart at the edge of the dolphin’s pool. The toy was either (1) placed in one of the buckets in full view of the dolphin; (2) placed in one of the buckets and then moved to a different bucket; (3) placed in a container and then invisibly transferred to one of the buckets; (4) placed in a bucket, after which that bucket was transposed with another one. The general finding was that the dolphins succeeded in conditions 1 and 2 at above-chance levels, but not in conditions 3 and 4. Even where they succeeded, performance was erratic and a great deal of careful training was required. The authors concluded that dolphins have only a limited ability to mentally track the locations of hidden objects—roughly as good as dogs, but not as good as great apes.

Beyond that, the only information available is anecdotal. Louis Herman and Paul Forestell carried out an experiment in the 1980s in which they asked dolphins to report the presence or absence of named objects in their pool (Herman and Forestell, 1986). In many cases the dolphins would take time to explore the pool before responding. In some cases the dolphins would respond in a way that suggested awareness, including awareness of what part of the pool the object was located in, but that aspect was not examined formally.

The bottom line is that we really have no solid information at this point about whether dolphins can form cognitive maps. And the cumulative bottom line is that we can speculate about whether the tiny hippocampus of dolphins and whales brings about a weakness in episodic memory or spatial memory, but at this point we just simply don’t know the answer.

Tomado de: http://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/2014/04/24/can-whales-and-dolphins-make-mental-maps/

18 de marzo de 2014

Dieta balanceada en aminoácidos, incluyendo carnes y vegetales, ayuda a salud del cerebro

Una dieta balanceada, incluyendo vegetales y productos de origen animal con aminoácidos, forma parte de los cuidados que debe tener el cerebro humano, señaló la integrante del Centro de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Michoacán, Blanca Gutiérrez Guzmán.

Una dieta balanceada, incluyendo vegetales y productos de origen animal con aminoácidos, forma parte de los cuidados que debe tener el cerebro humano, señaló la integrante del Centro de Investigación Biomédica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Michoacán, Blanca Gutiérrez Guzmán.A su vez, la especialista del mismo centro, Graciela Letechipia Vallejo, afirmó que por esa razón se justifica consumir alimentos de origen animal. “Si se tiene una dieta exclusivamente vegetariana, se corre el riesgo de tener carencia de los precursores de los neurotransmisores del cerebro, debe haber una dieta balanceada, con carnes, huevos, lácteos, pues los alimentos de origen vegetal como soya, sí tienen aminoácidos de este tipo, pero en una cantidad más pequeña, por lo tanto, con una dieta estrictamente vegetariana, se corre el riesgo de no tener la cantidad suficiente de aporte de aminoácidos”.

Durante la Semana Internacional del Cerebro, realizada en el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana, Blanca Gutiérrez, especializada en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara (UdeG), precisó que el cerebro a nivel celular se conforma por aproximadamente 100 mil millones de neuronas, y éstas se comunican entre sí a través del proceso de Sinápsis, que dependen a su vez de los neurotransmisores, los cuales son liberados hacia las distintas áreas cerebrales, generando un efecto inhibidor o al contrario activador, así como provocar enfermedades relativas a pérdida de la memoria, por ejemplo.

Estos neurotransmisores, dijo, son sintetizados a partir de aminoácidos incorporados a la dieta, los cuales deben consumirse para ayudar al cerebro a no tener padecimientos como el Alzheimer, Párkinson, epilepsia, esquizofrenia, depresión, ansiedad y déficit de atención.

Se refirió en especial al Glutamato, que se halla prácticamente en todo el cerebro, además de ser el principal excitador de otras neuronas cerebrales, y está relacionado con la función del Hipocampo, parte de ese órgano del cual depende la memoria, y de enfermedades como el Alzheimer y Párkinson.

“También se ha reportado que una dieta deficiente en Glutamato ocasiona deficiencias en el aprendizaje y la memoria”, abundó e informó que el precursor de este neurotransmisor es el Ácido Glutámico, el cual se encuentra en carnes, pescado, huevo y vegetales.

Otro es la Acetilcolina, y uno de los principales sitios a donde se libera es el Hipocampo; el Alzheimer está asociado a éste. “Cuando en el laboratorio se bloquea la actividad de este neurotransmisor y se impide su liberación hacia el Hipocampo se genera la muerte de este tipo de neuronas en los sitios donde se sintetiza este neurotransmisor, prácticamente también se pierde la memoria; es importantísimo para aprender y guardar la información, y hay gran recuperación de la memoria al ingerirlo o aplicarlo en cierta zona específica del cerebro”, apuntó.

Su precursor es la Ticolina, y puede encontrarse en brócoli, coliflor, soya, cacahuates, frijol, avena, plátano, naranja, papas, agregó.

El Gaba, explicó, se relaciona a males como la epilepsia y ansiedad. Está vinculado con el control de la tensión y del estrés; la falta de este ácido puede causar palpitaciones, ansiedad, inquietud, insomnio, poco deseo sexual y estrés. Se encuentra en carnes, huevo, almendras, nueces, lentejas.

Asimismo, la Serotonina donde, a diferencia de otros neurotransmisores, si se inhibe su liberación, facilita la memoria, mientras que cuando se incrementa su actividad, se afecta la memoria.

“Su papel no está directamente relacionado con aprender y guardar información y la memoria, sino más bien lo que hace es inhibir a través de sus diferentes receptores, a la Acelticolina y al Glutamato; su papel es modulador, o sea, si no tenemos Serotonina, nos va a generar un efecto contrario, precisamente porque son las que se encargan de inhibir a las otras tipos de células responsables de que aprendamos”, subrayó Gutiérrez Guzmán.

El Triptófano es su precursor y se encuentra en lácteos, huevo, garbanzo, lentejas, soya, pescado y carnes como el jamón.

En tanto, la Dopamina, cuya deficiencia de este neurotransmisor se traduce en problemas de atención, disminución del deseo sexual y control de los impulsos. Aumenta cuando a una persona se le estimula con alguna recompensa a alcanzar.

Se encuentra en la carne, pescado, plátano, habas, huevo, soya y granos, que deben consumirse para tenerlo con buen funcionamiento, indicó y aclaró que aparte de esa alimentación balanceada, también ayuda al cerebro realizar ejercicios físicos y mentales, a la vez de evitar el abuso de medicamentos, drogas, alcohol, tabaco y el estrés de manera frecuente.

Tomado de: http://www.mimorelia.com/noticias/135535

9 de septiembre de 2013

La memoria y el lenguaje en los procesos de aprendizaje: Aportes desde las ciencias cognitivas

13 de marzo de 2013

Chocolate, el mejor amigo del cerebro

Estudios recientes demuestran que la cocoa podría estar repleta de compuestos que aumentan el desempeño cerebral.

Estudios recientes demuestran que la cocoa podría estar repleta de compuestos que aumentan el desempeño cerebral.Estudios recientes demuestran que la cocoa podría estar repleta de compuestos que aumentan el desempeño cerebral.

Científicos de la Universidad de L'Aquila, en Italia, trabajaron conjuntamente con colegas de Mars, Inc. para comprobar el efecto de la cocoa sobre el encéfalo y su actividad.

Y es que la cocoa contiene compuestos conocidos como flavonoides, metabolitos secundarios producidos por las plantas que son benéficos para el ser humano. En plantas, los flavonoides sirven para proteger a las hojas de la luz ultravioleta y para teñirlas con sus colores característicos.

En el ser humano, los flavonoides han demostrado brindar una gama de beneficios. Al limitar la acción de radicales libres (oxidantes), los flavonoides aumentan la actividad de la vitamina C, previenen cataratas, son anticancerígenos, mejoran la circulación, disminuyen el colesterol, protegen al sistema digestivo e inclusive desinflaman. Y al parecer, ahora, también mejoran el rendimiento de la cognición.

La investigación actual monitoreó a 90 individuos con deficiencias cognitivas leves (que pueden ser precursores de Alzheimer) durante ocho semanas. Continuamente los individuos eran sometidos a pruebas que medían su capacidad cognoscitiva, analizando factores como fluidez verbal, búsquedas visuales y niveles de atención. Al terminar, encontraron que los sujetos que bebían cocoa con una cantidad moderada a elevada de flavonoides de manera diaria demostraban una función cognitiva superior a los que consumían pocos flavonoides.

Un flavonoide en particular cobró notoria relevancia en el estudio: la epicatequina negativa. Investigaciones previas con este flavonoide comprueban que entre sus efectos, pareciera mejorar la memoria. El octubre pasado, el Journal of Experimental Biology publicó un estudio en el que se descubrió que caracoles expuestos a epicatequina negativa recordaban mejor el hábito aprendido de aguantar la respiración en agua desoxigenada que aquellos que no tenían acceso al compuesto: Los caracoles expuestos recordaban el hábito por más de un día, mientras que los no expuestos apenas lo recordaban durante tres horas.

La mala noticia es que el chocolate que se encuentra de manera comercial en los supermercados ha perdido la mayor parte de los flavonoides originales que contiene la cocoa al ser procesada. Media libra de chocolate común contiene apenas 50 miligramos de flavonoides, una cantidad insuficiente para ser benéfica. Esto implicaría que uno tendría que consumir entre diez y veinte barras de chocolate al día para adquirir la dosis utilizada en el estudio de la Universidad de L'Aquila. Con estas cantidades, probablemente el problema de salud a enfrentar no será el Alzheimer, sino un sobrepeso mórbido que puede desencadenar problemas de colesterol y de diabetes.

Tomado de: http://www.ngenespanol.com/articulos/567804/chocolate-mejor-medicina-cerebro/

7 de marzo de 2013

How Human Memory Works

The more you know about your memory, the better you'll understand how you can improve it. Here's a basic overview of how your memory works and how aging affects your ability to remember.

Your baby's first cry...the taste of your grandmother's molasses cookies...the scent of an ocean breeze. These are memories that make up the ongoing experience of your life -- they provide you with a sense of self. They're what make you feel comfortable with familiar people and surroundings, tie your past with your present, and provide a framework for the future. In a profound way, it is our collective set of memories -- our "memory" as a whole -- that makes us who we are.

Most people talk about memory as if it were a thing they have, like bad eyes or a good head of hair. But your memory doesn't exist in the way a part of your body exists -- it's not a "thing" you can touch. It's a concept that refers to the process of remembering.

In the past, many experts were fond of describing memory as a sort of tiny filing cabinet full of individual memory folders in which information is stored away. Others likened memory to a neural supercomputer wedged under the human scalp. But today, experts believe that memory is far more complex and elusive than that -- and that it is located not in one particular place in the brain but is instead a brain-wide process.

Do you remember what you had for breakfast this morning? If the image of a big plate of fried eggs and bacon popped into your mind, you didn't dredge it up from some out-of-the-way neural alleyway. Instead, that memory was the result of an incredibly complex constructive power -- one that each of us possesses -- that reassembled disparate memory impressions from a web-like pattern of cells scattered throughout the brain. Your "memory" is really made up of a group of systems that each play a different role in creating, storing, and recalling your memories. When the brain processes information normally, all of these different systems work together perfectly to provide cohesive thought.

What seems to be a single memory is actually a complex construction. If you think of an object -- say, a pen -- your brain retrieves the object's name, its shape, its function, the sound when it scratches across the page. Each part of the memory of what a "pen" is comes from a different region of the brain. The entire image of "pen" is actively reconstructed by the brain from many different areas. Neurologists are only beginning to understand how the parts are reassembled into a coherent whole.

If you're riding a bike, the memory of how to operate the bike comes from one set of brain cells; the memory of how to get from here to the end of the block comes from another; the memory of biking safety rules from another; and that nervous feeling you get when a car veers dangerously close, from still another. Yet you're never aware of these separate mental experiences, nor that they're coming from all different parts of your brain, because they all work together so well. In fact, experts tell us there is no firm distinction between how you remember and how you think.

This doesn't mean that scientists have figured out exactly how the system works. They still don't fully understand exactly how you remember or what occurs during recall. The search for how the brain organizes memories and where those memories are acquired and stored has been a never-ending quest among brain researchers for decades. Still, there is enough information to make some educated guesses. The process of memory begins with encoding, then proceeds to storage and, eventually, retrieval.

On the next page (links), you'll learn how encoding works and the brain activity involved in retrieving a memory.

Related Articles

- How Your Brain Works

- Can a person remember being born?

- Do we remember bad times better than good?

- Why do we remember pain?

- Top 10 Myths About the Brain

Tomado de: http://science.howstuffworks.com/life/inside-the-mind/human-brain/human-memory.htm

16 de mayo de 2012

¿Tu (ab)uso de internet convirtió tu cerebro en el de un cyborg?

Los recuerdos que almacenamos en el cerebro puede que se encuentren en constantes cambios gracias a la tecnología.

Rápido: ¿Cuál es el sistema con más grasa en tu cuerpo que tiene dos mitades y pesa entre .90 y 2 kilogramos?

Es tu cerebro. Ya sabes, esa parte que recuerda cosas. Pero a medida que nos volvemos más dependientes de fuentes externas de memoria —como el GPS para guiarnos mientras manejamos y lossmartphones para mantener nuestras agendas—, es tiempo de repensar qué es en realidad la “memoria”.

Aunque físicamente no conectamos smartphones y otros dispositivos en nuestras cabezas, de alguna manera ya somos uno con ellos, como lo evidencia la ansiedad que sentimos cuando no estamos con ellos.

¿Recordarías los cumpleaños de tus amigos? ¿Sabrías los números telefónicos de tus padres? Si alguna vez te encuentras corriendo porque vas tarde debido a que dejaste tu teléfono en casa, “probablemente seas un cyborg”, dice Fred Trotter, un bloguero, quien habló sobre la tecnología de la información en la conferencia Health Journalism 2012 (Periodismo de salud 2012) en abril. Con un cyborg se refiere a una persona para quien la tecnología no está implantada, pero sí es indispensable. Los implantes en el cerebro que te hacen pensar en Avatar, Matrix y Star Trek aún pueden estar por llegar, y los científicos están trabajando en formas en las que podamos controlar los dispositivos sólo con nuestros pensamientos. Por ejemplo, los investigadores en la Universidad Duke en Estados Unidos el año pasado mostraron cómo un mono podía controlar un brazo virtual con su cerebro, y sentir sensaciones que llegaban desde este miembro artificial.

Pero de alguna manera no importa que estemos apretando botones con nuestros dedos en lugar de con nuestros pensamientos. Nos hemos vuelto más dependientes de los dispositivos de red que viven en nuestros bolsillos, en lugar de lo que está en nuestros cráneos. “Realmente son extensiones externas de nuestra mente”, dijo Joseph Tranquilo, profesor asociado de Biomédica e Ingeniería eléctrica en la Universidad Bucknell en Estados Unidos. Tranquilo y sus colegas en humanidades, John Hunter, hablaron sobre la tensión entre la tecnología y la memoria en la Conferencia del Entrelazamiento Neurohumanidades en Georgia Tech en abril, donde los académicos y pensadores de una variedad de disciplinas se reunieron para discutir cómo sus aparentemente dispares áreas de estudio pueden conectarse. Hay dos modelos de memoria, dijeron. Una idea es que es cerrada, predecible, estática y estable, de tal manera que lo que pones en el sistema nunca cambia. La otra es que es inestable, dinámica, abierta y contextual, siempre cambia. En realidad, la memoria como la conocemos fluctúa en el espectro entre estos dos extremos. Y la tecnología digital está creando más tensión entre ellos.

Lo que recordamos

Una computadora guardará algo para ti cuando hagas clic en guardar. Para los humanos es más complicado. Tenemos dos tipos de memoria: a corto plazo, o memoria de trabajo, que son los recuerdos más fugaces, y la memoria a largo plazo, a través de la cual podemos acceder a percepciones de los acontecimientos en el pasado distante. Los científicos creen que una región del cerebro llamada el hipocampo está involucrada en la memoria a corto plazo. Un estudio del 2009 en la revista Journal of Neuroscience sugiere que, por el contrario, las cortezas frontales, temporales y parietales —todas localizadas en la superficie del cerebro—, son más activas cuando se recuerdan acontecimientos antiguos.

Así que, ¿qué hace que un recuerdo se quede contigo? Los expertos dicen que todo se trata del contexto. Cuando guardas un documento de texto en tu computadora, a tu disco duro no le importa si es una solicitud para la universidad o un poema que te hizo llorar. Podrás recuperar cualquier documento con la misma facilidad, que no se relaciona con su contenido emocional. Pero con la memoria humana, el peso emocional le da rigidez extra a las experiencias. Una región del cerebro en forma de almendra llamada la amígdala, involucrada en la respuesta de lucha o huida, tiene un gran impacto en el procesamiento de recuerdos conectado con nuestros sentimientos. Probablemente recuerdes exactamente dónde estabas cuando te enteraste sobre los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, de una manera que es más vívida que tu recuerdo sobre el almuerzo del martes pasado. La calidad del recuerdo de las diferentes imágenes varía mucho por el tema. Por ejemplo, puedes pensar que una fotografía de un paisaje es bonita, pero no la recordarás tan bien si no hay personas o animales en ella. “De repente esto le dará a ese paisaje un nivel alto para ser recordad”, dijo Aude Olivia, profesora asociada de Ciencias del Cerebro y Cognitivas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos. Y si hay una imagen de una persona que te está observando, es probable que sea un poco más memorable que si se evita la mirada de la persona. De manera similar, una imagen de dos personas interactuando se quedará contigo por más tiempo que si no están interactuando. ¿Qué pasa aquí? Hay estructuras específicas del cerebro para reconocimiento facial, por lo que estamos en sintonía extra para recordar rostros de otras personas. El cerebro está en sintonía para observar a otras personas y quizá tratar de determinar lo que están pensando. Y tenemos la ventaja de formar recuerdos basados en cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído, señala Paul Nussbaum, neuropsicólogo clínico en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Esto también puede servir como recordatorios o provocadores de acontecimientos pasados. Es más difícil para el cerebro humano almacenar cadenas aleatorias de datos que no tienen un contexto particular o emoción.

Las computadoras pueden hacer eso instantáneamente, pero todavía necesitamos nuestros cerebros para ayudarnos a darles a nuestras experiencias un significado.

La memoria, ¿cambia o no cambia?

A pesar de la practicidad de nuestros smartphones, todavía dependemos de nuestra memoria para recordar ciertas imágenes y eventos que no se registraron. Nos gustaría pensar que esos recuerdos son, tanto como sea posible, “ciertos”. Pero aquí está el asunto: la manera en la que codificas recuerdos depende del estado de tu cerebro en ese momento y el contexto del ambiente. Eso significa que la red neural cambia siempre, y nunca regresaremos al estado exacto, dijeron Tranquilo y Hunter. Y cuando recuerdas algo, eso ¡también cambia tu cerebro! El mismo acto de recordar utiliza procesos en el cerebro, para que no regreses a lo que eras en el momento en el que estabas pensando sobre eso. Muy sorprendente, ¿verdad? Las tecnologías están emergiendo para ayudar a las personas a documentar su vida digitalmente como nunca antes. Por ejemplo, Microsoft desarrolló una cámara llamada SenseCam, que captura fotografías de tu experiencia visual todo el día, cada día. Gordon Bell, un investigador de Microsoft escribió un libro llamado Total Recall en 2009después de grabar cada aspecto de su vida por una década. Los medios sociales también le dan un nuevo significado al almacenamiento digital. Dónde compartes una fotografía, cómo se etiqueta y qué dice su leyenda, crean una memoria alrededor de la imagen que no existiría de otra manera, dijo Tranquilo. Y tu memoria digital se vuelve más influenciada en formas más extrañas ahora que hay herramientas de redes sociales que actualizan contenido sin tu intervención directa; por ejemplo, publicar en Facebook y Twitter cuando llegas a un lugar. Con la función de línea del tiempo de Facebook, otras personas pueden contribuir a tu historia de vida en línea publicando fotografías, videos y comentarios. “Es la construcción de sí mismo con aportaciones de los demás”, dijo Tranquilo. “A medida que el observador cambia, también lo hace la construcción colectiva del ‘tú’”.

Ayudando al envejecimiento del cerebro

Pudiste, en un momento u otro, luchado con multitareas. Eso es porque cuando te mueves de una tarea a la otra, tu cerebro apaga un circuito neural con el fin de moverse al siguiente. Eso es ineficiente, y estudios han demostrado que es más difícil para personas mayores restablecer el circuito inicial y regresar a la primera actividad. Pero si utilizas internet en formas que hacen tu vida más eficiente, podría en teoría reducir las multitareas que haces, como memorizar el mapa de una base de datos. Eso es importante a medida que la población envejece y cada vez más personas tienen Alzheimer y otras formas de demencia. A medida que la memoria empieza a decaer, las personas todavía pueden acceder a la información a través de la búsqueda, ayudando a compensar sus déficits de memoria. Un grupo de científicos de computación en la Universidad de California (UCLA), en Estados Unidos, trabajan en juegos que pueden ayudar a personas mayores a mejorar su habilidad de recordar nombres y rostros. Otros grupos buscan encontrar farmacéuticos, suplementos y alimentos que estimulen el cerebro (más recientemente, las moras), aunque nada es un suplemento seguro.

La desventaja de la tecnología es que puedes hacernos menos reflexivos y creativos. Y podríamos pasar menos tiempo comunicándonos cara a cara, lo que puede reducir la calidad de las relaciones. Una encuesta de 2012 en niñas estadounidenses encontró que pasar tiempo haciendo varias tareas con varios dispositivos digitales, ver videos o comunicándose en línea está asociado con tendencias sociales anormales.

Aprovechar el potencial de almacenamiento

No es difícil apreciar cómo, en términos de volumen, la memoria de la computadora ha superado a los humanos. Gmail de Google ofrece 10 gigabytes de almacenamiento. Tom Landauer, profesor de Psicología en la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, estimó en 1986 que el cerebro humano tiene 200 megabytes de información. ¿Y si almacenáramos toda la experiencia de un individuo? Landauer calculó que si una persona sólo toma un byte por segundo, y vive aproximadamente 25,000 días, eso todavía son dos gigabytes. Pero esa es sólo una pequeña fracción de las estimaciones para la capacidad de almacenamiento total del cerebro, que es tan alta como2.5 petabytes (2.6 millones de gigabytes), basada en un número de neuronas (1,000 millones) y conexiones a otras neuronas. Eso parece ser mucho, pero el Instituto Global McKinsey estimó que los consumidores almacenaban siete exabytes (750,000 millones de gigabytes) de nuevos datos en PCs, laptops y otros dispositivos en 2010. Obviamente, hay mucha información allá afuera para esperar que nuestras mentes compitan contra las máquinas. Pero hay ciertas cosas que puedes hacer para ayudar a que tu cerebro viva una vida saludable y larga para que lo utilices en su máximo potencial. Participar en actividades que son nuevas, difíciles y complejas fuerzan a tu cerebro a establecer nuevas conexiones celulares, dijo Nussbaum. El ejercicio y la dieta saludable también son importantes para la salud del cerebro. Investigaciones emergentes en meditación y espiritualidad han indicado que la atención plena, prácticas asociadas con estar en el momento, también ayudan. “Tendemos a realmente impresionarnos con el gadget más nuevo, el teléfono más nuevo, lo que sea más nuevo”, dijo Nussbaum, “y olvidamos que toda la tecnología que construimos viene del cerebro humano”.

14 de marzo de 2012

Jugar, una propuesta de la neurociencia para aprender mejor

"Si uno pusiera a un cirujano de hace cien años en un quirófano de hoy, no sabría por dónde empezar; en cambio, si uno trajera a la escuela a un profesor de hace un siglo, la única diferencia que encontraría en el aula sería el color del pizarrón."

La frase pertenece a Seymour Papert, cofundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, pero el psicólogo cognitivo Antonio Battro la recordó para subrayar que es imperioso diseñar nuevas estrategias que permitan enseñar y aprender mejor. Fue durante las sesiones de la Segunda Escuela Latinoamericana de Neuroeducación, que reúne hasta mañana en esta ciudad a 50 investigadores jóvenes de todo el mundo y a 30 de los científicos más reconocidos en el estudio de los engranajes del cerebro.

Las neurociencias ya ofrecen algunos indicios de cómo hacerlo: combinar el juego dirigido con la instrucción tradicional, tomar pruebas frecuentes y luego dar un feedback de aciertos y errores son algunos de ellos.

Organizada por el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la UBA, la Escuela tiene una meta ambiciosa: tender puentes entre la ciencia y el aula. Aunque algunos resultados son preliminares, distintos trabajos ya arrojan indicios claros sobre qué caminos conviene tomar.

Una de las premisas al parecer indiscutibles es la que enunció Kathryn Hirsh-Pasek, directora del Laboratorio de Lenguaje Infantil de la Universidad de Temple, Estados Unidos: "La forma en que se enseña es tan importante como qué se enseña".

En los últimos años, Hirsh-Pasek analizó la educación preescolar y comparó los resultados que arroja la instrucción directa (la tradicional) el juego libre y el juego guiado.

La científica encontró que en un ambiente de juego dirigido ( playful learning ), los chicos desarrollan más regulación emocional, se estresan menos y muestran menos problemas conductuales. Por su parte, los que reciben instrucción dirigida desarrollan menos confianza en sus propias capacidades y se sienten menos motivados para ir a la escuela.

"El juego guiado reduce la distracción; es como una lente que nos ayuda a dirigir la atención a lo que queremos que aprendan -dijo Hirsh-Pasek-. Es decir, crea un escenario que prepara a los chicos para el descubrimiento y la exploración. Pero también demanda mucho más tiempo y esfuerzo de los maestros."

David Klahr, profesor de Desarrollo Cognitivo y Educación en la Universidad Carnegie-Mellon, Estados Unidos, especialista en desarrollo del pensamiento científico, destacó que muchas veces se pasa por alto que ellos llegan a la educación inicial equipados con razonamientos que les permiten dilucidar relaciones de causalidad e interpretar evidencias.

"En el jardín de infantes -explicó-, los chicos ya conocen la diferencia entre «saber» y «adivinar»."

Klahr destacó la importancia de la retroalimentación ( feedback) por parte del maestro. En experimentos realizados en su laboratorio, durante los cuales entrenaron a dos grupos de chicos con cinco problemas diarios (unos recibían una "devolución" sobre sus errores y aciertos, y los otros, no), vieron que siete meses más tarde sólo los primeros recordaban lo que habían aprendido.

Para el científico, el aprendizaje a través del descubrimiento conduce a una mejor comprensión de los fenómenos y procesos. Sin embargo, aclaró, "no debería dedicársele el 100% del tiempo de clase; también se necesita la instrucción tradicional, aunque no en exceso, porque les resulta más aburrida".

Estas y otras investigaciones confirman que los chicos no llegan a la escuela como una pizarra en blanco. Es más, el húngaro Gergely Csiba, profesor de psicología de la Universidad de Europa Central, de Budapest, descubrió que los bebes ya nacen "programados" para aprender de otros. "Mostramos que bebes de pocos meses buscan el contacto visual y siguen los gestos [por ejemplo, cuando se les señala un objeto], lo que sugiere que tratan de entender de qué les están hablando", explicó.

A días de nacer, los bebes ya pueden distinguir entre los fonemas ba y ga , contó Ghislaine Dehaene-Lambertz, investigadora de la Unidad de Neuroimágenes Cognitivas del Inserm, en París.

"Lo que sorprende es que los bebes tienen mucha perseverancia para aprender a hablar, a caminar, pero infortunadamente, cuando llegan a la escuela, ese apetito de aprender se pierde -destacó-. Puede ser porque muchas veces, en lugar de alegrarse por los triunfos del niño, los docentes se muestran insatisfechos. Los chicos son curiosos, quieren tener éxito y, si no lo logran, el deber de los maestros es encontrar por qué. Si uno alimenta las preguntas del niño, surgirán nuevos interrogantes. Si uno lo recompensa, seguirá intentándolo."

Hal Pashler, profesor de Psicología y Neurociencias en la Universidad de California, en San Diego, se centró en estudiantes universitarios y en un ingrediente fundamental del aprendizaje: el olvido. Constató que volver a memorizar un mismo tema tras un pequeño intervalo de tiempo no es más efectivo que hacerlo tras un tiempo largo. Según Pashler, los mejores resultados se logran cuando el intervalo es de alrededor del 20% del lapso en que se tomará la prueba; tomar pruebas frecuentes es mejor que memorizar; los tests de mú ltiple choice son peores que los de recordar y las pruebas asociadas con retroalimentación de los profesores promueven la reconsolidación de la memoria.

Pero si en algo hubo coincidencia, es en que no habría que dejar la educación sólo en manos de los maestros. Contando los fines de semana, se calcula que los chicos pasan el 80% de su tiempo fuera de la escuela.

Por Nora Bär

Tomado de: http://www.lanacion.com.ar/1456340-jugar-una-propuesta-de-la-neurociencia-para-aprender-mejor

6 de marzo de 2012

El Síndrome de la Memoria Falsa

-

El término «aprendizaje» subraya la adquisición de conocimientos y destrezas; el de «memoria», la retención de esa información. Ambos proces...